退院直後の訪問サービスを推進し地域医療を支える

2022年10月17日

織田 良正氏

社会医療法人祐愛会織田病院副院長/総合診療科部長

2007年佐賀大医学部卒後、09年同大胸部・心臓血管外科入局。同大病院、関連病院に勤務後、14年より社会医療法人祐愛会繊田病院循環器科。15年からは同院連携センターの医師として在宅医療にも従事。17年佐賀大病院総合診療部、18年同大助教。19年より織田病院総合診療科部長を経て、21年2月より副院長兼任。

地域での病床数は限られており、 高齢者の入院が増えて退院ができない状態が続くと、救急患者の受け入れが困難となり地域医療が回らない悪循環に陥ってしまう。そのためには、 救急患者の受け皿となる病床を日々確保する必要があるが、高齢者が自宅に退院した後は、入院中のケアが途切れてしまうことがあり、退院後に容態が悪化し再入院してしまう人が増えかねない。

日本全国どこにでも起こり得るこの状況を打破するべく、佐賀県鹿島市の織田病院では「メディカル・ベースキャンプ (Medical Base Camp: MBC)」と銘打った退院後の訪問サービスを実施し注目を集めている。この取り組みを始めた経緯やその効果について、織田病院副院長の織田良正氏に聞いた。

遇院直後も入院中のケアが逮切れることのないようにする上で選院後の訪問サービスの必要性が高まった

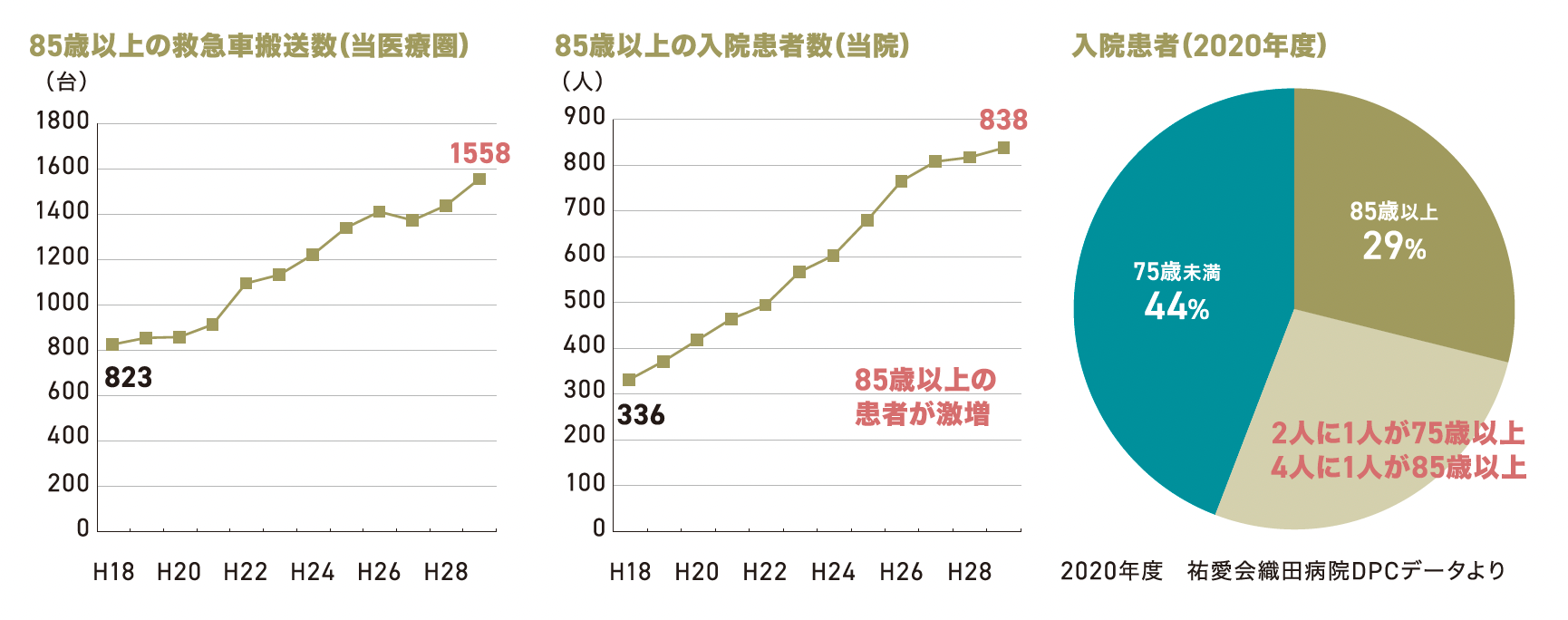

当院が位置する佐賀県鹿島市は少子高齢化が急速に進む地域です。75歳以上の人が増加した時期を経て、現在は85歳以上の人が増えてきました。これだけ高齢化が進行すると救急搬送される患者さんも多くなりますが、この地域には元々、公的医療機関がなく、当院は地域医療を担う急性期病院として、117床という限られたキャパシティ(2022年8月現在急性期103床+新型コロナ即応病床14床)で効率良く救急患者を受け入れる必要があります。

救急患者の受け入れに対応し続けるためには、高齢の患者さんも自宅へ退院を促してベッドを常に確保しなければなりません。しかし、高齢の患者さんが自宅に退院する際には、患者さん本人やこ家族、そして医療スタッフ側も含め、すべての人が病気のことだけでなく、生活全般においても不安を抱えています。特にネックとなるのが退院後の2週間です。入院中のケアが途切れる退院直後のこの期間は、どうしても状態が悪化しやすく、退院後かかりつけ医を受診した時点で再入院となることもあります。

そこで2014年9月、その解決策として当院で始めたのが「メディカル・ベースキャンプ(以下MBC)」です。これは退院後の患者さんのうち、入院中のケアを継続する必要のある人に対して2週間の訪問サービスを行う取り組みです。病院を基地(Base)として医師だけでなく、訪問看護師や理学療法士、介護福祉士、ケアマネジャー、ソーシャルワ ー カーなどの多職種が連携センターに集まり、在宅で継続的なケアを提供しています。この退院後2週間とは元の生活にしっかり戻るまでのサポートを要する期間、亜急性期に当たると考えています。

その期間もケアを継続し自宅での生活を整えた上でかかりつけ医の外来に戻ってもらい、さらに訪問サービスを通所サービ スなどに切り替えていくという流れを作りました。

自宅での生活にソフトランディングできるように、訪問サービスでケアを継続しています。というのも、例えば高齢の患者さんは入院中にきちんと内服して血糖などの数値が改善しても、自宅に戻ると薬を飲んでいないことがあります。リハビリテーションも同様で、家に帰ると一人で続けるのは実際難しくなります。だからこそ、入院中の治療だけでなく在宅復帰後の継続的な支援が重要になってくるのです。

MBCでスタッフの相互理解が深まった

退院後2週間の訪問サービスの対象は、退院直後の在宅ケアを要する人です。ただし、対象者を決める時の判断基準は厳密にしていません。基準があるとその枠組みにとらわれるので、ポイントは退院後のケアはどうするんだろう?とスタッフ全員が思うような人かどうか」です。最初は多職種全員で、対象になる人・ならない人を何度も話し合い、病気だけでなく、自宅での生活も含めた視点で退院直後の訪問サービスが必要かどうかを判断できるよう促していきました。

MBC導入により病棟スタッフの意識にも変化がみられました。患者さんが自宅でどう過こしているのかなど自宅に戻られた後のことを考えるようになり、今まで以上に病院だけでなく在宅に目が向くようになったのです。同時に、在宅で介護する側の人たちも入院中のことに目を向けるようになり、相互理解がいっそう深まってきました。

効率化を擁道する上で最も重要なことは現場の 『マインドセット』

退院後に在宅ケアを必要とする人は多く、訪問看護ステー ションではマンパワーが不足することも想定されました。そんな時こそ 「業務の効率化」について見直す必要があります。効率化においてはハード面が前面に出がちですが、重要なのはハードだけではありません。むしろそれ以上に大事なのが人と人とのやり取り、つまりソフト面の改革であり、現場のマインドセットだと私は思います。効率化を進める際は、病院としての方向性をきちんと定め、現場に伝える必要があるので、MBC発案者である理事長の考えを私が実践して、現場に理解してもらうよう努めました。

その上で、各職種の希望だけでなく、職種間の最大公約数を見出して、不要な業務がないか、2つの業務を1つに集約できないかなど、今までの業務の手数を減らすことに注力しました。

MBC対象者の数を考慮すると件数はどこまで増やせるか、増やすためにはどこを効率化する必要があるのか、そういったことを一緒に考え実行に移すことで、同じマンパワーで約1.5倍の人数の訪問患者に対応することが可能となりました。訪問患者数が1.5倍近く増えたため経営側はスタッフの増員を検討することができるようになりました。

全職種を病棟配置しスムーズに情輻共有される耀境へ

当院は昔から部署間の風通しが非常に良く、多職種連携が文化として醸成されています。職種間の伝達スピードが速く、誤差も少ないと思います。それを可能にした要因の1つが、ソーシャルワーカーや薬剤師、理学療法士、管理栄養士など全職種を病棟配置としていることです。多職種が顔を合わせる機会が増えれば普段のやり取りがカンファレンス同等になり、カンファレンスを最小限にすることができます。例えば、ソーシャルワーカーと退院支援を担う看護師は、患者さんが入院したその日から退院支援のためのスクリーニングを開始し、退院に向けて先を見越してカルテをチェックし情報を把握します。

そのため、退院については医師は退院が可能かどうかを判断するだけで、細かい日程については看護師とソーシャルワーカーが家族と話し合い決めるほど各職種が自立しています。

ICT定着は担当者の『熱意・根気』ありき

新しい取り組みを定着させるにはソフト面の改革が重要だと述べましたが、もちろんハード面の拡充も必要です。効率化に寄与する良い機器があればどんどん導入するべきでしょう。MBCの場合、院外に出る訪問看護スタッフの動きを連携センターに設置した大型モニターで見える化したことがその1つです。モニターには患者宅がマッピングされ、スタッフの居場所もスマートフォンのGPSを用いてリアルタイムで把握できるので緊急時に患者宅の近くにいるスタッフに即対応するよう指示が出せます。患者宅の室温や転倒などの状況もモニタリングしており、異変を検知したらテレビ画面を使ったビデオ通話で確認することが可能です。また、電子カルテのクラウド化にはMBC実施前から取り組んでおり、端末を持ち運ぶだけで患者宅でのカルテ作成や処方業務を行うことが可能となっています。

当然ながら遠隔診療も積極的に行っています。遠隔診療はDtoPで済むこともありますし、DtoPwithNで看護師の助けを借りて在宅現場でバイタルなど必要な情報を確認しながら行ったり、状況に応じて対応しています。

ただ、ICTを現場で定着させるのは容易なことではありません。「ICTを使うこと」が目的では病院側がいくら推進しても現場に話は響きません。「ICTを活用することで、どのようなメリットがあるのか」を患者さんにだけでなく、スタッフにもしっかりと説明し理解してもらう必要があります。現状のICTのメリット、デメリットをしつかりと理解した上でどう業務に組み込んで定着させるかを考えることが大切だと思います。1日3回使うことを指示しても現場浸透しないなら1日1回に変えてみるなど、常に使用法を改善しながら根気強く取り組むのが一番だと思います。

コロナ禍においても重要な彼割を果たしたMBC

2020年以降、コロナ禍でもMBCは大いに力を発揮しました。 MBCにより、自宅での生活に早く戻ることができる人を増やすことで結果として病院全体の在院日数を減らし、空いた病床の分は緊急 入院などに対応することで病床稼働率もさらに上昇し、より効率的に病床を利用することができるようになりました。

コロナ禍で広域から感染者を受け入れていることもあり、今まで紹介のなかった地域からの紹介も増えています。コロナ禍は変動がありますが、当院の病床稼働率は95.5% (2021年実績)と高い状況で推移しています。

MBCを地域医療の持続可罷性を高めるモデルケースにしたい

退院後の継続的なケアにより高齢の患者の退院後の生活を支 える、その上で、地域の急性期病院として常に救急患者を受け入れる体制を確保する一ー。当院のこの取り組みは、高齢化が進 む日本の地域医療を維持、発展するためのモデルケースになる ことができればと考えています。当院の取り組みが全国で広く認知され、少子高齢化が進む地域の医療を支えるヒントになればと思っています。