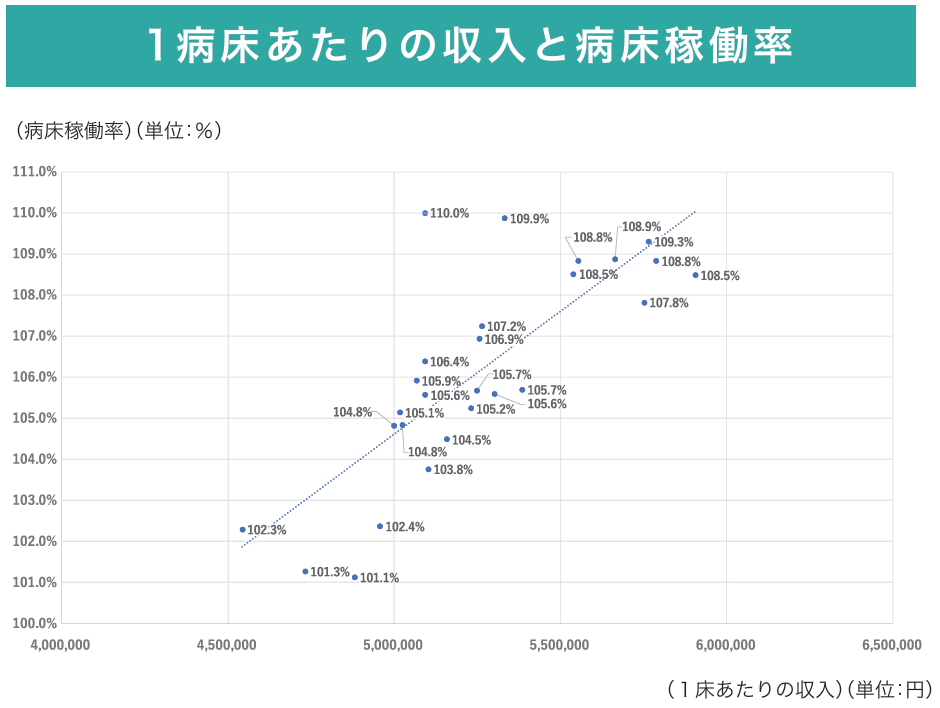

支える力を、戦略に変える。 湘南鎌倉総合病院の「医療マネジメント」

2025年08月07日

医療の質を高めながら、経営を安定させる。その鍵は、現場を支える“裏方”の力を、戦略に変える視点にあります。

湘南鎌倉総合病院は、人材投資、病院DX、ファンマーケティングなど多面的な取り組みで次世代の病院経営を切り拓いています。今回は、変化の先頭に立ち続ける湘南鎌倉総合病院 事務部長 芦原氏にお話を伺いました。

病院経営とは「地域とともに」進むもの

私が湘南鎌倉総合病院に入職したのは1998年のことです。そして、2010年9月には、私にとって初めての大きな経営的転機、病院の移転を経験しました。

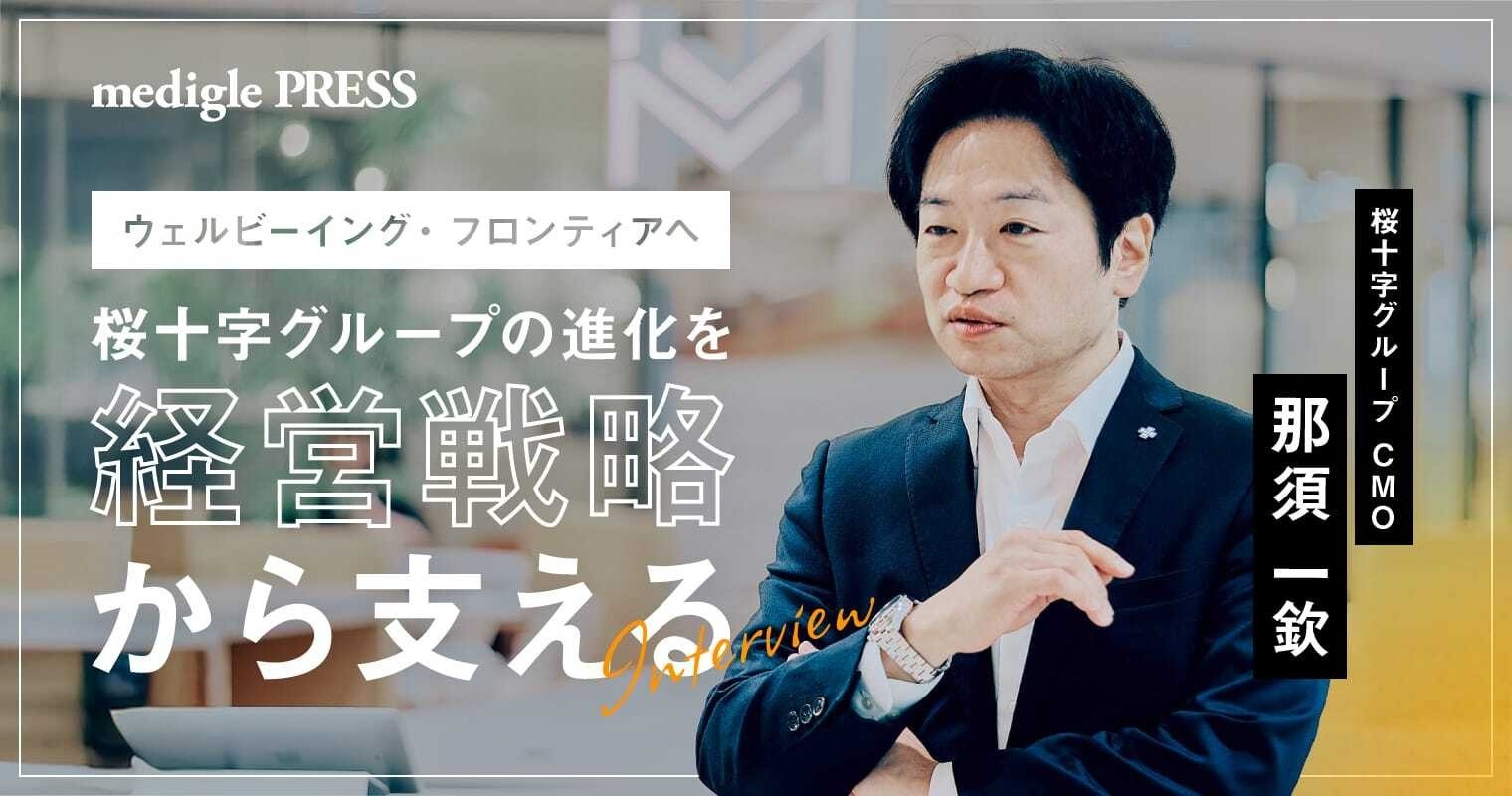

旧病院から移転先までは直線でわずか1.9キロ。しかし、そこには東海道線や横須賀線の線路、川が横たわり、橋を渡らなければなりません。住民にとっては別の地域だと捉えられる可能性もあり、距離以上に心理的な壁が大きい。「患者さんは来てくれるのか」「新しい場所で地域に受け入れられるのか」という大きな不安がありました。

そこで実施したのが、事務職員全員でのポスティングです。全員で足を動かし、15万9000世帯へ配布し、地域へ存在を“伝える”のではなく“入り込む”姿勢を徹底しました。結果、移転前は2〜3キロ圏内だった医療圏が、ポスティングの効果もあり最大で10キロ圏にまで広がりました。

ただし、移転には185億円という巨額の投資が必要でした。当然ながら減価償却が重くのしかかり、それまで20%あった利益率は一気に1桁台へ。経営的には「赤字になるのでは」という危機感すら覚えました。

しかし、医療圏の拡大により患者数・入院数は大きく増加。1年を待たずして、ほぼ元の水準まで経営指標は回復しました。地域に受け入れられるとはどういうことか、それを“現場の足”で体得できたのが、この経験でした。

コロナ禍での学び ―「人を増やす」ことで経営は再び動き出す

2つ目の転機は、言うまでもなく新型コロナウイルスの感染拡大でした。

当院ではコロナ患者とそれ以外の疾患の患者が同時に殺到し、一時は1日に118台の救急車を受け入れる日もありました。現場は飽和状態でしたが、それでも断らない医療を貫いた結果、診療報酬単価の低い患者さんの割合が増え、本来受け入れたい高単価の入院患者さんが入りにくい状況が生まれました。結果として、経営バランスが大きく崩れていきました。

加えて、新しい建屋への投資も重なり、2023年4月、就任以来初となる月次赤字を記録。23年間の黒字経営が、初めて揺らぎました。

このとき私たちが選んだのは、「人を減らす」ではなく「人を増やす」決断でした。現場では一人のスタッフが2つも3つも業務を抱えて時間に追われていました。だからこそ“心の余裕”を取り戻すために、まず人員の補填に踏み切りました。

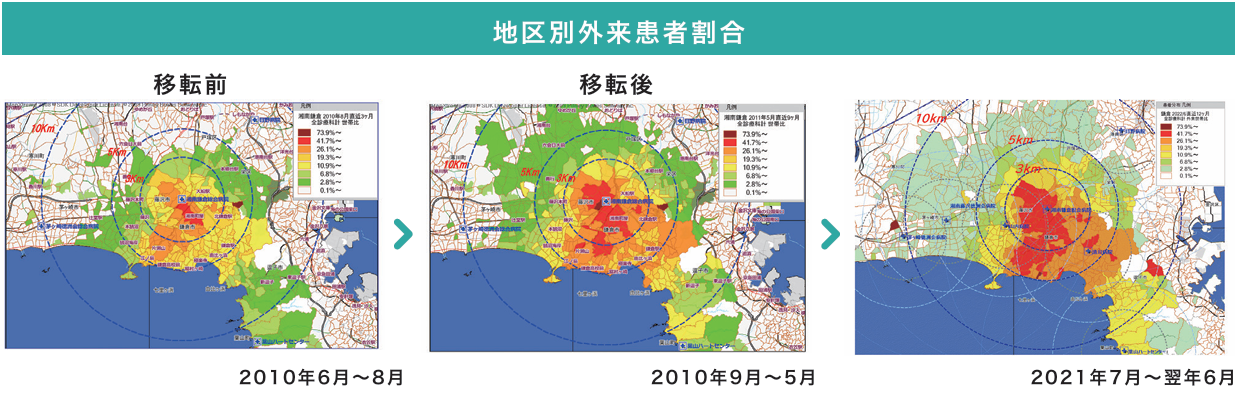

そして結果的に、売上は自然とついてきました。2年間で約160人の看護師を増員。看護師が高配置の病棟ほど患者の予後が良く、家族とのコミュニケーションも円滑で、退院タイミングも的確です。これにより病床の回転率も改善され、稼働率向上に直結しました。

重要なのは、人を増やすだけで終わらせないこと。病床1床あたりの収益と稼働率の相関をデータで可視化し、特定病床やハイケア病床といったリソース集中型の領域の稼働を最適化することが求められます。

救急や手術などの症例比率を綿密にモニタリングし、“高単価患者”を一般病床に流さない。これを徹底しバランスを維持できるかどうかが、病院経営の質を左右するポイントです。

「収益のため」ではなく「病院の質を上げるため」の共通言語を

こうした考えを、看護師や医師とどう共有し協力していくか。それが現場経営の肝でもあります。

「収益のため」となると誰しも身構えます。だからこそ、「病院全体が良くなる」「患者さんの満足度が上がる」という視点から伝えることを大切にしています。特に重要なのは、数字に落とし込んだロジックをわかりやすく整理して理解してもらうこと。最終的に“自分で気づいてもらう”。このプロセスを意識的に設計しています。

理系的な思考を持つ医療者ですので、定量的なアンカリングはとても理解が早いと感じています。

医療DXは「裏側」から変える

病院でのDXには、臨床領域の“医療DX”と、非臨床領域の“病院DX”の2つがあると私は考えています。

AI診療や手術支援ロボットといった臨床領域のDXはすでに急速に進化しています。しかし病院の非臨床領域、つまり「裏側」の業務は、いまだに電話や紙ベースのアナログが残りがちです。

こうした現場を変えるため、当院では2021年に「デジタルコミュニケーション室」を立ち上げました。役割は、医療者とベンダーの“通訳”です。ベンダーの専門用語を医療職に噛み砕いて伝える、あるいは現場の要望をベンダーに正確に伝える、この“翻訳”の工程を担う専門部署です。そして自院に合う形にアレンジし全体をマネジメントする役割を担っています。

実はGoogleフォームひとつ作るのにも苦労することが多い医療関係者にとって、この部門は“システムよろず屋”のような存在です。生産性を上げるDXとは、ツールを導入することで終わらず、“誰かが助けてくれる”と感じられる構造を作ることだと確信しています。

病院にも“ファンづくり”が必要な時代

「病院の関係人口をいかに増やしていくか」という視点を意識するようになったのは、2025年1月ごろのことです。少子高齢化が進み、新規の患者さんが右肩上がりに増えていくような時代ではもはやありません。そうした環境の中で、これからの病院経営に欠かせないのは、継続的に信頼関係を築ける“熱狂的ファン”の存在です。

マーケティング理論には「1:5の法則」「5:25の法則」というものがあります。前者は、新規顧客の獲得には既存顧客の5倍のコストがかかるという法則、後者は、顧客離れを5%改善することで利益が最低でも25%改善されるというものです。これを医療に置き換えれば、既存患者さんをいかに離脱させず、いかに“ファン化”させるかが、病院経営の安定化に直結すると言えます。

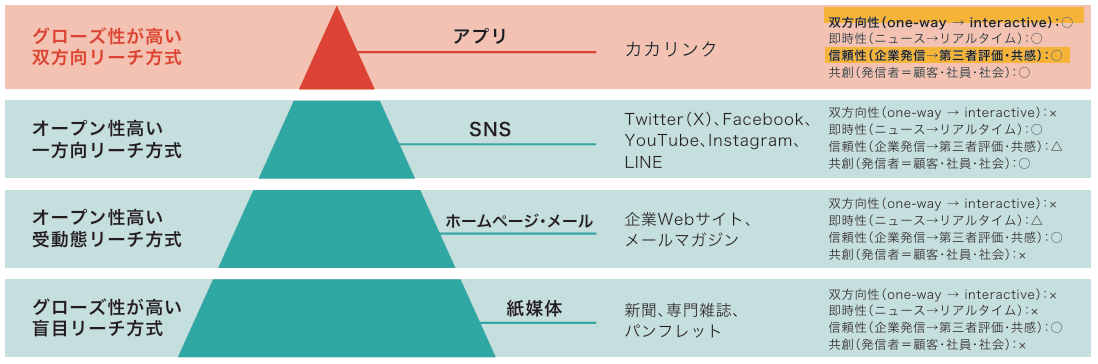

では、“熱狂的なファン”とは誰か。私たちはその定義を、情報接触の「媒体特性」から考えることにしました。ファンとは、次の4つの性質を兼ね備えた媒体、すなわち「双方向性(one-way → interactive)」「即時性(ニュース → リアルタイム)」「信頼性(企業発信 → 第三者評価・共感)」「共創性(発信者=顧客・職員・社会)」を持つアプリに登録してくれるような患者さんだと考えました。

SNSは匿名でもフォロー可能ですが、アプリには実名での登録が必要です。このハードルを超えてまで関わってくれるということ自体が、すでに病院への関心と信頼の表れであり、“ファンの証”だと捉えています。SNSやウェブはあくまで“入口”であり、アプリこそが“本丸”なのです。

アプリで接点を再構築する ―ファンづくりの実践と成果

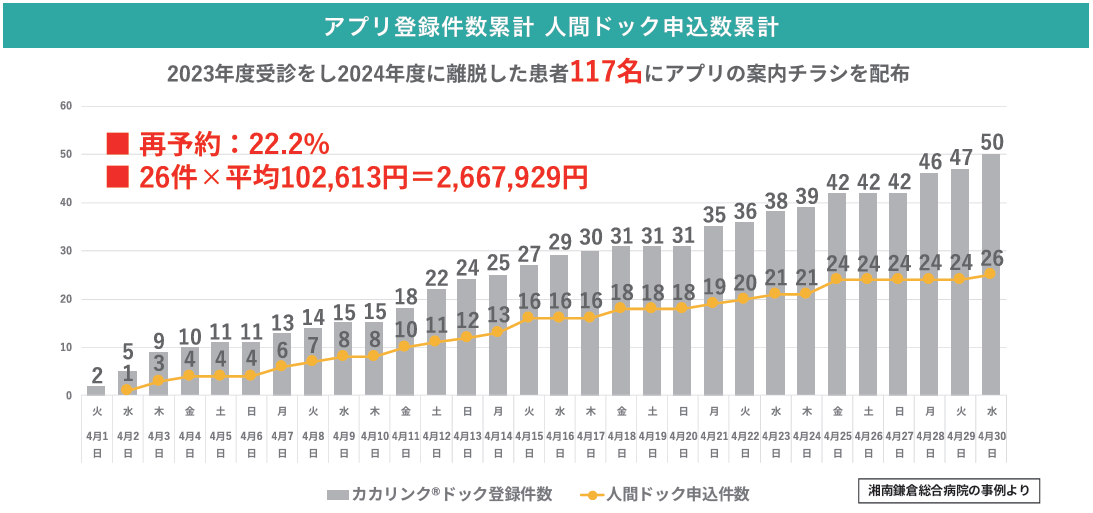

当院では独自の病院アプリを運用しており、特に健診領域で成果を上げています。たとえば、健診を一度受診したものの、翌年度に再来しなかった患者さん、つまり離脱者は、全体の約3割程度に上ります。

この離脱者のうち、2023年度に受診し2024年度に再来しなかった117名に対して、アプリ案内のチラシを個別に郵送したところ、50名がアプリをダウンロードし、うち25名が健診を申し込みました。これは非常に高い反応率です。

アプリでは週1回の頻度で健康情報やイベント案内、人間ドックのおすすめ情報を配信しています。重要なのは、情報を“精度高く、頻度高く”届けることです。しかも、申し込みがあったあとは必ず職員が折り返し電話でフォローを行う。こうすることで、成約率は一気に高まります。

このアプローチは、一般企業が行っている“カスタマージャーニー”の考え方そのものです。病院にも、患者さんとの“接点設計”が求められていると私は考えています。

継続受診の仕組み化が、医療の信頼を支える

たとえば、紹介で来院された患者さんに対して、地域の医療機関と連携しながら二人主治医制を組むことは、一定の医療継続性を保つ上で非常に有効です。しかしその後、患者さんが“自発的に継続受診”を続けられるかどうかは、情報の提供・タイミング・リマインドなど、さまざまな仕掛けにかかっています。

「日常の中で患者さんの“意識”に存在する」こと。そのためのリレーション構築が、今後の病院経営には必須だと感じています。情報過多の現代において、「何もないときにも思い出される」仕組み。その強固なツールこそが、病院の公式アプリなのです。

「医療マネジメント職」としての覚悟を胸に

私が病院事務職の役割について強く思うのは、「医療という崇高な現場を支えるために、収益をマネジメントすることが我々の使命である」ということです。にもかかわらず、事務職は「医療事務=請求事務」といった限定的なイメージで語られることが多い。そうではなく、「医療マネジメント職」として、自らの立ち位置を再定義していくべきだと考えています。

確かに、コストを下げることは事務の重要な仕事のひとつです。しかしそれだけでは不十分です。単に「削減」するのではなく、どこに価値を加え、どこに投資すればよいかを判断する。その“間の部分”にこそ、事務の本質的なバリューイノベーションが求められているのです。

そして、この考え方は組織運営のあり方にもつながっていきます。これまでの病院経営は、「結晶性知能組織」、つまり過去の経験や知識の蓄積を重んじるスタイルが主流でした。ですが、新型コロナという未曾有の事態を経て、いま私たちに求められているのは「流動性知能組織」だと感じています。

未知の問題に対して柔軟に考え、処理のスピードを重視し、新たな構造や仕組みを作っていける組織。これこそが、これからの医療機関に必要な姿です。

医療を支える“心”は変わらなくても、それを支える“体制”は進化し続けなければなりません。私はこれからも、事務という立場から、その進化に貢献していきたいと思っています。

湘南鎌倉総合病院

全国でもトップクラスの救急車受入実績(年間約1万4,000件)を誇り、「断らない医療」を実践。がん診療、ロボット手術、再生医療など先端医療と、予防から救急・終末期まで一貫して提供。地域・全国・世界から「来てよかった」と言っていただける、やさしく信頼される病院を目指す。

-

所在地

神奈川県鎌倉市岡本1370番1

-

病床数

669床

-

URL

https://www.skgh.jp/