潜入!倉敷中央病院の舞台裏

2025年08月07日

倉敷中央病院さまにご訪問させていただき、健診事業、広報、地域医療連携の取組みをたっぷりご紹介いただきました。今回は皆さまに訪問レポートをお届けします!

予防医療プラザ

倉敷中央病院のすぐ隣にある「予防医療プラザ」では、年間でおよそ5万人の方が健診を受け、地域の予防医療を支えています。

ご案内

予防医療プラザ

後藤様

予防医療プラザは「防ぐことができる病気を未然に防ぐ」という考えのもと、つくられました。

健診の種類もさまざまで、日帰りや宿泊タイプの人間ドックのほか、女性向けのレディースプランや、より丁寧な検査を希望される方向けのエグゼクティブドックなどもご用意しています。それぞれの健診コースに合わせて受付のフロアも分かれていて、3階と4階にそれぞれ専用の受付があります。

受付では、ICチップが入った専用カード(健診者カード)をお渡ししています。館内ではそのICカードを使い、検査室に到着したら到着確認機にカードをかざすことで到着を把握することができ、検査室側で確認し呼び出しを行う仕組みです。

このシステムは倉敷中央病院の情報システム部が開発しました。院内すべてのシステムを内製するわけではありませんが、「内製できるところは内製し、難しい部分は外部に頼る」というバランスの取れた方針をとっているのも、病院全体の特色のひとつです。

館内のつくりにも工夫があります。たとえば、更衣室からそのまま検査室のほうへ進めるような動線になっていて、着替えたあとに受付側に戻る必要がないよう配慮されています。

健診のあとには、栄養バランスの整った食事を楽しめるレストランも併設されています。

.png)

左:到着確認機 右:健康食レストラン

そして、最近では倉敷中央病院での診療データと、この予防医療プラザでの健診データを組み合わせて開発した、「AI疾患予測シミュレーション」を活用しています。「このままの生活を続けていると、数年後にこういう病気のリスクが高まるかもしれない」といった未来の兆しを見つけて、早い段階で気づけるようにするのが狙いです。

実際には今は症状がなくても、身体の中では少しずつリスクが高まっていることもあります。そうした「見えないリスク」を早く見つけることが大切だと考えています。

また、このプラザの中にはクリニックも併設されていますので、健診で気になる所見が見つかった方については、同じ建物の中で継続して経過観察や診療を受けることもできます。また、倉敷中央病院との連携も合わせ、予防から診療までをシームレスにつなげる環境づくりも大切にしています。

施設の認知については、市報などでの広報活動も行いましたが、受診者の方々による口コミの効果が一番大きいです。多くの方がご家族や知人からの紹介をきっかけに来院されています。

.png)

左:外観 右:1階ラウンジ

広報

倉敷中央病院の公式YouTubeチャンネルは、2020年に開設され、現在では登録者数8,000人を超える規模にまで成長されています。

.png)

ご案内

広報室

稲田様

YouTube配信を始めたきっかけは、新型コロナウイルス感染拡大により、従来開催していた市民公開講座が中止せざるを得なくなったことでした。もともと市民公開講座は2018年頃から2カ月に1回程度の頻度で実施され、回によっては100名以上の参加者が集まるなど、地域に根付きつつある取り組みでした。しかしコロナ禍により対面イベントがすべて停止。「開かれた病院であり続けたい」との思いから、オンラインでの発信手段を模索する中で、YouTubeという選択肢にたどり着きました。

当初はZoom配信も検討しましたが、高齢者を含む視聴者層には操作や事前登録のハードルが高く、もっと気軽にアクセスでき、アーカイブも残せるプラットフォームとしてYouTubeを選択。2020年6月に企画が立ち上がり、翌7月には第1回のライブ配信を実施しました。初回のリアルタイム視聴者は20~30名程度でしたが、「まずはやってみよう」という姿勢で配信を継続し、現在では累計20本以上の市民公開講座コンテンツが公開されています。

YouTube 市民公開講座コンテンツ

こうした取り組みは、市民公開講座の代替という枠を超え、病院として信頼できる医療情報を「誰もが、必要なときにアクセスできる形で残す」ことの価値を改めて認識する機会となりました。現在では、1時間規模の講座形式に加え、5分程度の短尺で視聴しやすい医療情報コンテンツにも注力しています。短い動画であれば定期的な投稿がしやすく、より幅広い層へのアプローチが可能です。

加えて、Instagramも広報活動の重要な柱のひとつとして活用されています。医師による疾患解説や当院でのイベント、医療スタッフの紹介を中心に発信しており、患者さんが何かあったとき、「倉敷中央病院で診てもらいたい」と思っていただけるよう、病院の雰囲気や信頼感が伝わる投稿づくりを意識しています。

.png)

インスタグラム投稿の一部

SNSを通じた広報は、結果的に採用広報としての側面も持ち始めており、「投稿を見て、雰囲気を知って応募した」という声が聞かれることもあります。医療機関としての情報発信が、地域の患者さんとの信頼関係づくりだけでなく、将来の医療人材との接点創出にもつながりつつあります。

始まりは『とにかくやってみよう』という気持ちでしたが、今は『どうすれば伝わるか』『どう継続するか』を意識するようになりました。YouTubeやInstagramを活用した情報発信は、倉敷中央病院の広報活動において確かな成果を生み出しながら、今後の医療連携や人材確保にもつながる新たな役割を担っていると感じています。

地域医療連携室

病院DXの成功例として知られる倉敷中央病院

地域から信頼を集める医療連携の体制や、DXの取り組み、地域とともに描くこれからの姿とは。

ご案内

地域医療連携室

山下様、與田様、関澤様、宮脇様

倉敷中央病院には「総合相談・地域医療・入退院支援センター」があり、約30名の事務職員が在籍しています。その中に「地域医療連携室」があり、地域医療連携室のなかでは、業務内容に応じて「サービス課」と「プロジェクト課」の2つに分かれ、それぞれが異なる役割を担っています。

サービス課

紹介患者さんの予約対応、外部からの問い合わせ応対(電話・FAX)、初診受付・診察科への案内、逆紹介の支援など、“地域医療連携の玄関口”としての実務。

プロジェクト課

地域医療機関との連携促進に向けた中長期の企画立案、勉強会の運営、地域病院との共同プロジェクトなど、“これからの地域連携”に向けた布石を打つ役割。

このように、日々のオペレーションと中長期の企画業務を分けて組織することで、相互に学び合いながら成長できる体制を整えています。

.png)

左:総合相談 地域医療センター入口 右:入退院支援センター業務風景

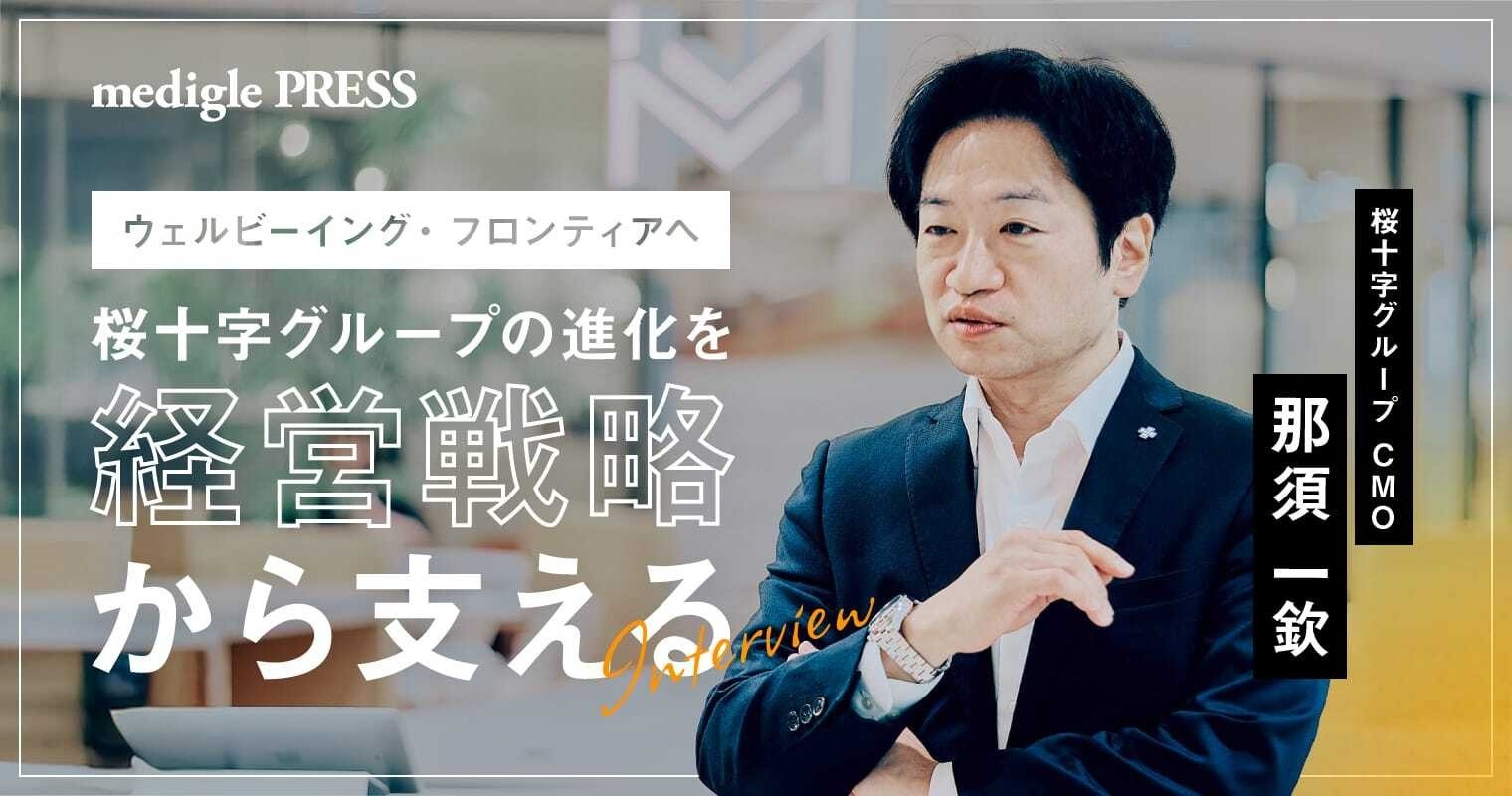

WEB予約

当院では、患者紹介のWeb予約システムを2017年から導入しています。現在では医療機関からの紹介予約の6割以上がWeb経由で行われるようになっており、FAXや電話も併用しながら、無理のないDX化を進めています。1日平均120件ある紹介予約の処理時間が1件あたり5分短縮されたことで、スタッフの負担軽減にも大きく寄与しています。

導入にあたって特に大事だったのが、各診療科ごとのルールの見直しです。診療科によっては「初診は◯曜日のみ」「◯先生は予約不可」など細かい制約が多く、Web化のハードルとなっていました。各診療科の主任部長との協議を重ね、可能な限り予約ルールを緩和・統一化。初診の制限を撤廃するなど、Web予約の実効性を高めるための工夫をしました。

結果として、29ある診療科のほとんどでWeb予約が可能となっています。

このWeb予約システムは、外部企業と連携して独自に開発したものです。院内の要望や使いやすさを最大限に取り入れた仕様となっており、開発初期から職員の声を反映しながら作り上げました。

また、地域の医療機関に対し定期的なアンケートや訪問活動を通じて「なぜ使われていないのか」「どうすれば使ってもらえるのか」を分析しました。改善と働きかけを地道に続けることで、徐々に利用率を高めてきました。

ペーパーレス化

業務の効率化や働きやすさの向上のため、ペーパーレス化にも取り組んでいます。紙のFAX処理をやめ、文書管理システムを導入しました。従来は大量に届くFAXを印刷して手分けして処理していましたが、文書管理システムにより、各端末で直接データとして確認・振り分けが可能になりました。

また、電子カルテへの連携もスムーズです。診療情報の事前共有のため、以前は紙のFAX文書をスキャンして電子カルテに取り込んでいましたが、受信時にデータ化されたFAX文書を予約情報と紐付けてカルテに反映できるため、現場のストレスも軽減されました。

また、FAX文書の院内転送も画期的に改善されました。以前は、紙で届いた文書を持って複合機の前に立ち、内線で転送先を指定する必要がありましたが、今ではボタン一つで自動的に院内FAX送信やメール転送ができ、必要な部署に送信できるようになっています。

ペーパーレス化の取り組みが進み、紙の山に埋もれることなく、以前よりも各段に、確実にスピーディな処理が可能となりました。

システムの導入について

こうした取り組みの多くは、いわゆる「ボトムアップ型」で進められています。現場で「もっとこうできたら」という課題意識から始まり、自分たちで調べ、最適解を探し、院内に提案します。ITに特別詳しいわけではなくても、「誰の、どんな課題を解決したいか」が明確であれば、現場主導で進められる体制があるのは当院の強みです。

もちろん、新しいシステム導入には費用もかかります。そのため私たちの部署では「まず成果を出す」ということが徹底されています。実績が伴えば、たとえトップダウンでなくても提案は受け入れられ、むしろ上層部からは「信頼してるから、必要ならやろう」と背中を押してもらえる環境があると感じています。

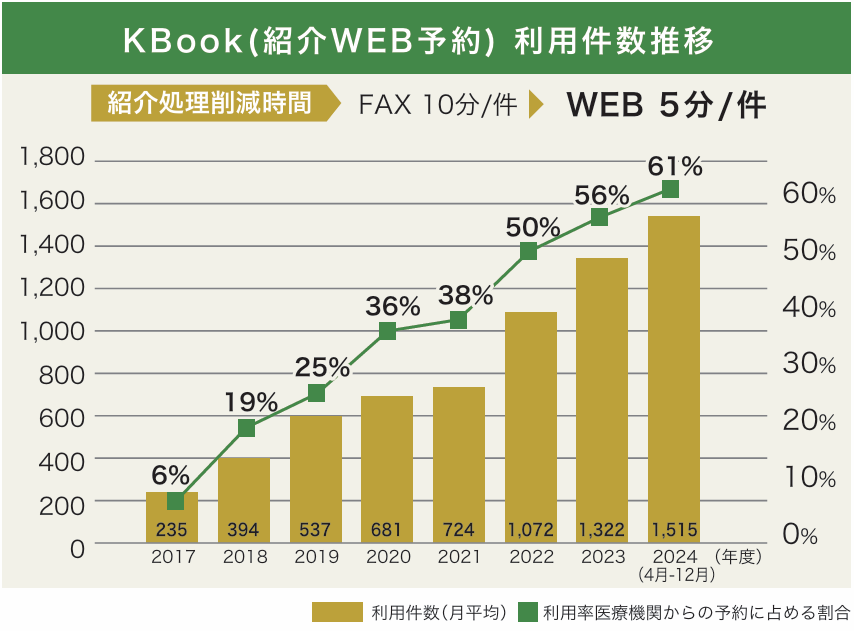

これからの地域医療連携

私たちが目指している地域医療連携は、単なる「紹介と逆紹介のやりとり」にとどまりません。医療情報や機器の共同利用、地域包括ケアのプラットフォームづくりなど、地域全体で医療を支えるための“共創”が求められるフェーズに入ってきています。

特に病病連携において、紹介・逆紹介にとどまらず、病院同士の1対1の対話で、共通の経営課題を話し合う「CHES(Community Healthcare Eco System)ミーティング」なども実施しています。これは単なる情報共有ではなく、医療資源が限られるなかで、お互いの強み・課題を共有しながら補完し合える関係性を築くことを目的とした取り組みです。

連携室の業務は「目立たないけれど不可欠」なものが多く、正解がない中で動くこともしばしばです。それでも、日々の現場で得られる課題意識や気づきをもとに、自分たちの手でより良い形をつくっていくこと。それが私たちの誇りであり、地域医療を支える力になると信じています。

DXや地域医療連携は、“外から与えられるもの”ではなく、“現場が自らつくりあげていくもの”だと考えています。私たちはこれからも、日々のオペレーションと未来を見据えた取り組みを両輪として、地域全体で支え合う医療のかたちを模索し続けていきます。

倉敷中央病院

倉敷中央病院は病床数1,172床,新入院患者数29,817人、1日の外来患者数2,684人、職員数3,687人(2020年4月現在)の国内屈指の大規模病院。 倉敷市には公的医療機関が倉敷市立市民病院のみ、大型の急性期病院は同院と川崎医科大学の2病院で岡山県の人口188万人のうち、医療圏としては70万人を抱える地域に根差した病院である。 同院は1923年当時倉敷紡績(現株式会社クラボウ)の創業者大原孫三郎氏によって企業内病院として設立、1927年に独立採算制となった。 独立後も創設者の公益性の追求が文化となって引き継がれ、100年前に掲げられた「世界水準の医療を地域住民に」という当時のミッションが現在でも職員一人ひとりの大きな原動力となっている。

-

所在地

岡山県倉敷市美和1-1-1

-

病床数

1,172床(一般1,157床、精神病床5床、第2種感染症10床)

-

URL

https://www.kchnet.or.jp/

こんな記事も読まれています