第24回 病診連携勉強会・登録医総会Ⅰ

2025年3月15日、第24回 病診連携勉強会・登録医総会を開催しました。本会では、診療科の最新情報や患者紹介におけるWEB予約システムについてご案内いたしました。

病診連携勉強会・登録医総会の概要をダイジェストでお届けします。

開会挨拶

新たな時代の医療連携を目指して

院長 志手 淳也

新型コロナウイルス感染症の影響が落ち着き、当院は感染症対策の特別体制を解除し、新規入院患者の受け入れを強化するプロジェクトを開始しました。現在は接遇向上のための職員研修を進め、患者さんやご家族に安心していただける環境を整えています。また、定期的に公開講座を開催し、地域住民の皆様との交流を深める取り組みも続けています。

地域の医療機関の先生方には、これまでも多くの患者さんをご紹介いただき、月平均で約2,000名のご紹介を受けていました。しかし、コロナ禍で一時1,700名ほどまで減少し、2024年には約1,800名まで回復しています。当院は、地域医療への貢献を大切にし、手術を基本的に断らず、緊急受け入れの強化に努めています。ご紹介いただいた患者さんに関しては、すべての医療機関に返書をお送りするよう徹底しておりますので、今後とも安心してご紹介ください。

診療科紹介

チーム医療で循環器疾患から地域を守る

循環器内科 部長 名越 良治

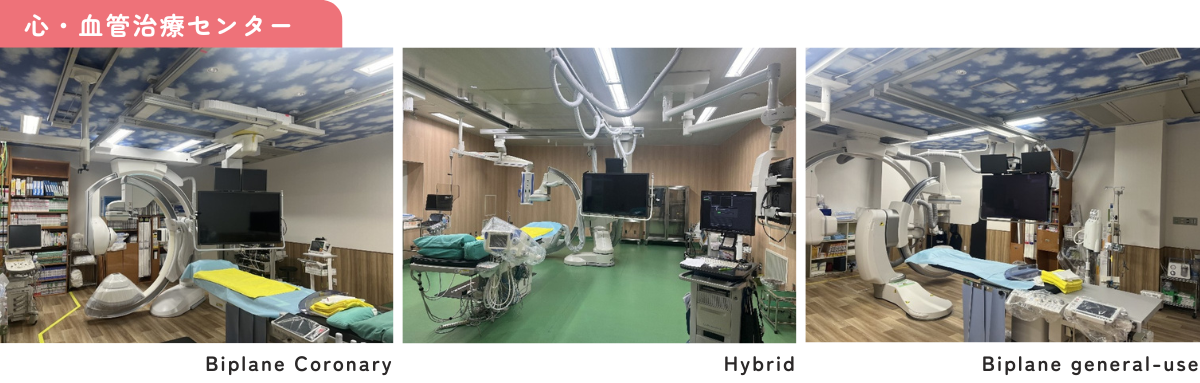

当院の循環器内科では、24時間365日対応可能な体制を整えており、スタッフそれぞれが循環器疾患の中でもサブスペシャリティを有していることから、それぞれの専門性を活かした高度な医療を提供しています。特に緊急対応が必要となる急性心筋梗塞などの虚血性心疾患に対しては、常に心臓カテーテル治療を専門とする医師が治療介入する体制をとっております。また、不整脈のカテーテル治療や下肢閉塞性動脈硬化症といった末梢血管疾患の治療に関しましても、それらの治療を専門とする医師が常勤しており、専門性の高い治療を行っております。診断部門では心エコー専門医を有している医師が心不全や弁膜症の適切な評価を行っています。

循環器内科 集合写真

2024年にハイブリッド手術室を備えた「心・血管治療センター」を開設し、大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル大動脈弁植え込み術(TAVI)も可能となりました。これにより、従来の開胸手術と比較して患者さんの負担を大幅に軽減することができます。

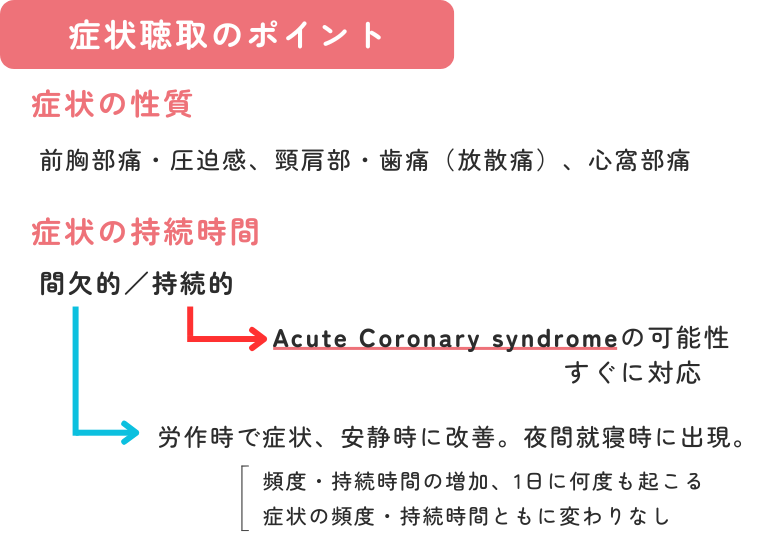

地域の先生方には、胸痛などの症状がある場合、心電図ではっきりしたST変化が認められない場合であっても、他疾患などの緊急対応が必要となることがございますので、気兼ねなくご紹介頂ければと存じます。また緊急対応は不要であるものの、労作時の前胸部不快感や圧迫感などの症状の訴えがあり、狭心症の心配があるような患者さんがおられましたら、循環器内科外来にご紹介ください。

当科では、初めから侵襲度の高い心臓カテーテル検査を行うのではなく、通常は、まず冠動脈CTで病変があるのかどうか、カテーテル検査及び治療が必要かどうかを判断しております。また、昨今では、より診断制度の高い、虚血判定可能なFFRctによる評価も併用しており、より適切な判断が可能となっております。FFRctは予後改善につながる検査であることも報告されていますので、虚血性心疾患の心配がある患者さんがおられましたら、いつでも対応させていただきます。

低侵襲手術の研鑽を重ね地域に貢献

外科 部長 野見 武男

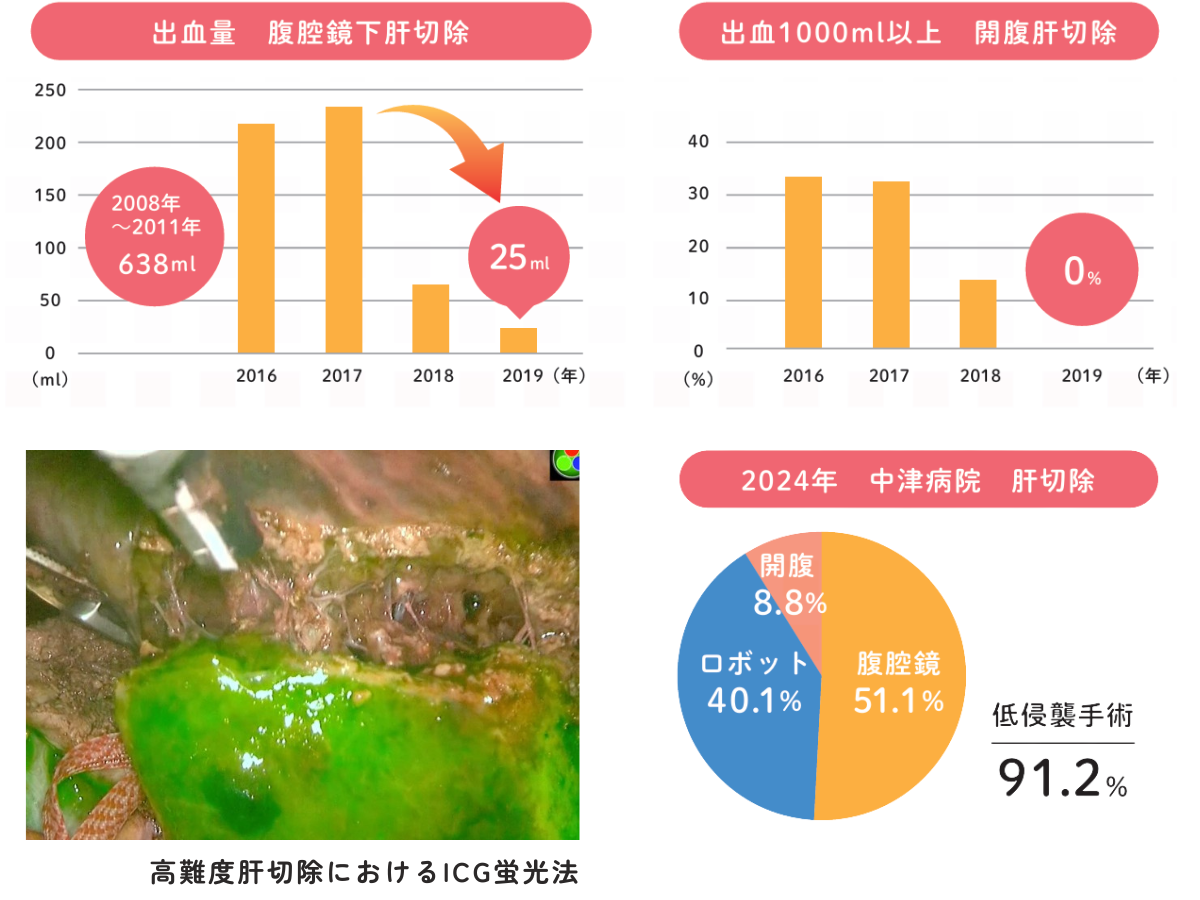

私は約30年間、肝癌外科治療に携わってまいりました。外科医になった当初はすべて開腹手術で、命に関わる大量出血との戦いでした。約20年前、腹腔鏡による肝切除手術が登場し、傷口が小さく、出血量や合併症の発生率を低減できる画期的な技術であることが明らかになりました。

2013年フランス・パリ第5大学附属病院で腹腔鏡下肝切除のパイオニアであるBriceGayet教授に師事しました。パリでは、手術手技だけでなく、データ解析や情報発信の重要性についても学びました。日本では当時、腹腔鏡手術の合併症が懸念されていましたが、多数の症例を分析した結果、開腹手術と同等の死亡率であることが明らかとなり、専門施設であれば腹腔鏡で手術が可能であることが示されました。

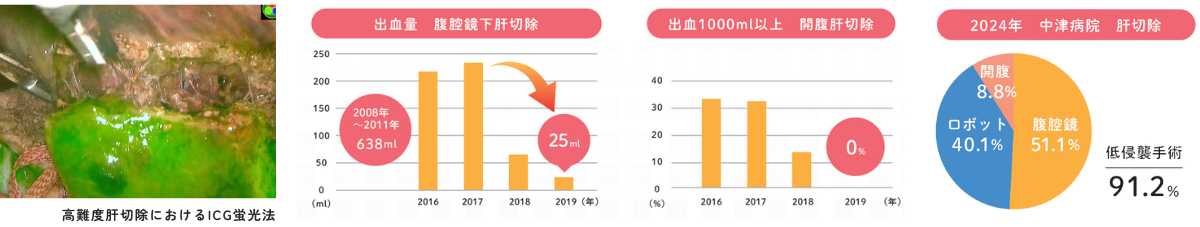

2016年には、全ての腹腔鏡下肝切除術式が保険適用となりました。安全性を向上させるため、ICG蛍光色素を活用した肝切除術式や肝離断 法の開発を行ってきました。治療実績として、肝切除における出血量は、多くの手術を開腹で行っていた2010年と比較すると20分の1まで 減少し、腹腔鏡下肝切除では、出血量の中央値が50mlを切るところまで精度が上がっています。こうした取り組みは国際的にも評価され、 2023年には欧州内視鏡外科学会の手術ビデオ部門で最優秀賞を受賞しました。

2024年度に当院に着任し、ロボット支援下肝切除を含む低侵襲手術を積極的に推進してきました。肝切除における腹腔鏡手術の割合が51.1%、ロボット支援手術が40.1%と90%以上の肝切除が低侵襲治療となっており、術後合併症率も低率に抑えられています。今後はさらに精緻な手術を行っていきたいと考えています。

当科では、肝胆膵悪性腫瘍手術に加え、胃癌、大腸癌などの消化器悪性腫瘍手術、さらには鼠径ヘルニア、胆嚢結石症などの一般外科手術にも対応しております。また、急性虫垂炎や腸閉塞などの緊急手術を要する疾患に対しては、迅速な対応をさせていただきます。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

根治性とQOLの両立を重視し、

ロボット支援手術をはじめとする低侵襲治療に取り組む

泌尿器科 部長 上原 博史

泌尿器科では、前立腺がん、腎臓がん、膀胱がん、精巣腫瘍、前立腺肥大、過活動膀胱などの診療を行っています。当科では、低侵襲手術であるロボット支援手術、鏡視下手術を積極的に行い根治性とQOLの両立を目指しています。ロボット支援手術は、傷が小さく、精密な操作が可能なため、患者さんの侵襲を軽減できるだけでなく、術者にとっても立体的かつ鮮明な視野で、座ったまま手術を執刀できるという利点があります。

2012年にはロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術、2016年にはロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術が日本で初めてロボット支援手術として保険適用となり、現在も技術の進化、適応術式の拡大が続いています。当科では大阪医科薬科大学泌尿器科学教室のグループ病院と連携し、症例報告や術式の統一を通じて、技術の向上と標準化に努めています。

ロボット支援手術 イメージ

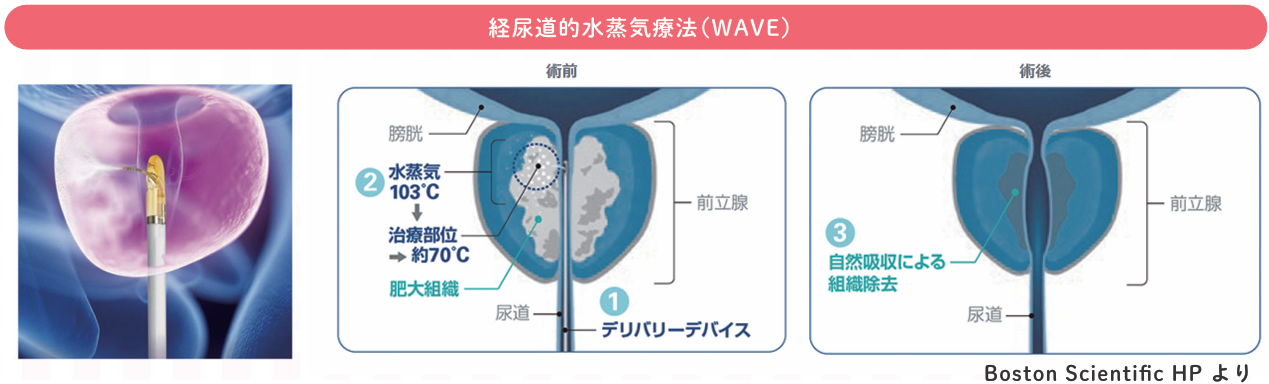

また、良性疾患である前立腺肥大症、過活動膀胱、神経因性膀胱などに対しても、QOLを重視した治療をスタッフ一同で取り組んでいます。特に、前立腺肥大症に対する低侵襲治療として、経尿道的前立腺水蒸気療法(WAVE治療)を導入しました。WAVE治療は、高温の水蒸気を前立腺に注入し、前立腺組織を熱変性させて縮小させることで尿道の圧迫を軽減する治療法です。ご高齢であること、ADLが低いといった理由で従来の前立腺肥大症の外科的治療が受けられなかった患者さん、抗凝固薬が中止できない患者さんにも施術可能です。

また、腎結石、尿管結石、膀胱結石といった尿路結石には、体外衝撃波結石破砕術(ESWL)や内視鏡下レーザー治療を組み合わせ、適切な結石治療を行っております。

私は2024年10月に当院に赴任し、2025年1月に部長を拝命しました。これまで泌尿器科の分野では、悪性腫瘍、良性疾患に関わらず広く診療に携わってきました。また、腎移植を主体とした腎不全外科、透析治療も専門として診療しておりました。これまでの経験を活かしここ済生会中津病院で、根治性・QOL・機能温存を心がけた治療を提供できるよう泌尿器科チームで診療にあたってまいります。

当科ではこれまで性感染症の診療を行っておりませんでしたが、性感染症は泌尿器科において重要かつニーズの高い分野と考えております、今後は積極的に対応させていただきます。患者さんとご家族を含め、十分に相談しながら治療方針を決定することを大切にしております。地域の先生方におかれましても、お困りの症例がございましたら、ぜひご相談ください。

中津病院のWEB予約について、病院・クリニック・開発側の視点から!

\インタビュー以外の情報もぎゅっとお届け/

大阪府済生会中津病院

"思いやりと活力に満ちた病院"をスローガンに、地域の中核病院として総合的な、きれ目のない「医療・看護・介護サービス」を提供。 2016年には創立100周年を迎えた。

-

所在地

大阪府大阪市北区芝田二丁目10番39号

-

病床数

570床

-

URL

https://www.nakatsu.saiseikai.or.jp/