Doctor's interview

Oncology

東京医科大学病院

臨床腫瘍科 診療科長

患者さんに寄り添い、

化学療法と先進医療で難治がんに挑む

臨床腫瘍科は、主に膵臓・胆道・消化管を中心とした悪性腫瘍に対し、外来での化学療法を軸に先進的な治療を提供しています。統括する外来化学療法センターでは、各診療科と多職種が緊密に連携し、科学的根拠に基づいた化学療法を実践しています。さらに、遺伝子診療センターと協力してがんゲノム医療に取り組むほか、診療と研究の両面から、手術が難しい膵がんに対するHIFU療法にも力を注いでいます。

診療科をつなぎ患者さんを支える、全人的ながん治療

臨床腫瘍科は、がん治療の担い手であると同時に、各診療科をつなぐ“潤滑油”のような役割を果たしています。

当院8階の「総合腫瘍センター」には、臨床腫瘍科外来を中心に、外来化学療法センター、がんゲノム外来、緩和ケア科、がん相談支援センター、がんサロンを併設。がん相談・支援センターとも緊密に連携し、診断から治療、療養支援まで、患者さんが一貫して診療を受けられる体制を整えています。コメディカルスタッフが治療中の副作用や生活上の悩みを丁寧に拾い上げ、チーム全体で共有しながらサポートいたします。

緩和ケアや在宅医療が必要な場合には、地域の関連病院とも連携し、途切れのない支援を実現しています。さらに、がんサロンの開催などを通じて、患者さんやご家族が気軽に学び、語り合える場づくりにも力を入れています。

多様ながん診療が行われるなかで、診療科の垣根を越えて患者さん一人ひとりに適切な治療を届ける役目を担っています。

外来化学療法センターを拡充し、体制を強化

臨床腫瘍科は外来化学療法センターを統括し、各診療科や多職種スタッフと連携しながら、科学的根拠に基づく安全で質の高い化学療法を実践しています。患者さんが安心して治療を受けられるよう、日々体制の充実に努めています。

外来化学療法センターは、がん患者さんが充実した日常生活を送りながら、外来で薬物療法を続けられる場を目的として2006年に設置されました。がん以外にもリウマチや潰瘍性大腸炎、クローン病といった炎症生腸疾患(IBD)、自己免疫性腎炎、ベーチェット病によるぶどう膜炎の方に対して、生物学的製剤を用いた治療を行っています。

そして、患者数の増加に伴い2025年10月に10床(1日あたり30枠)増床し、計47床でより多くの方に治療を提供できる体制になりました。また、2025年9月に専任スタッフを増員し、よりきめ細やかなサポートを実現しています。

同センターには、臨床腫瘍科医師(日本がん治療認定医機構認定がん治療認定医、日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医を含む)、薬剤師(日本医療薬学会認定がん専門薬剤師を含む)、看護師(乳がん看護認定看護師を含む)、看護助手が所属し、それぞれの専門性を生かしたチーム医療を展開。患者さんの状態や希望に寄り添いながら、安心して治療を続けられるよう多職種が一体となって支援しています。

精度の高いがんゲノム医療を推進

臨床腫瘍科は遺伝子診療センターと共同で、2019年10月よりがんゲノム医療に取り組んでいます。がんゲノム外来で、遺伝子診療センターの認定遺伝カウンセラー、がん診療を手がける耳鼻咽喉科・頭頸部外科、消化器内科の医師とともにがんゲノム診療を行います。

2019年6月に「がん遺伝子パネル検査」が公的医療保険の適用となり、がん医療は新たな局面を迎えました。この検査では、患者さんの腫瘍組織などから100種類以上のがん関連遺伝子を同時に解析し、遺伝子の変化を調べることができます。その結果をもとに、より効果が期待できる治療を検討する「プレシジョン・メディシン(高精度医療)」が広がりつつあります。

さらに2025年9月、東京医科大学病院は、厚生労働省から「がんゲノムエキスパートパネル(EP)実施可能連携病院」として承認を受けました。自立型のエキスパートパネルを行うことができる体制を整え、遺伝子解析の結果を多職種で検証し、臨床に正しく活かせているかを丁寧に確認しています。こうした体制により、がん遺伝子パネル検査をより確かな形で患者さんの治療に結びつけています。

切除不能の膵がんに挑む。HIFU治療の可能性

私は、切除が難しい膵がんに対する強力集束超音波治療法(HIFU:High Intensity Focused Ultrasound)の研究に取り組んでいます。膵がんは50年前の約8倍に患者数が増加、部位別死亡率で肺・大腸がんに次いで3位(人口動態調査、2023)です。また、膵がんの部位別5年相対生存率は8.5%(全国がん罹患モニタリング集計 2009-2011)と他の臓器より低くなっています。発見時には70-80%の方は手術不能で、ステージⅣでの生存率は1.4%(国立がん研究センター、2021)です。膵臓は重要な臓器に囲まれていることもあり、がんになると手術が難しいケースが多いのが特徴です。私はこうした難治性膵がんの治療に携わる中で、切除不能膵がんに対するHIFU治療に注目し、2008年より臨床試験を開始しました。

HIFUは、超音波を一点に集中させてがん組織を熱で破壊する低侵襲治療です。熟練した術者が行えば、低侵襲でがんの治療が可能です。治療中は軽い温かさを感じる程度で会話もでき、治療後はすぐに食事をとることができます。放射線治療のように一度しか行えない制約がなく、複数回の治療が可能です。

HIFUはがんを完全に除去するものではありませんが、切除不能の膵がんを縮小させ、手術の適応にできる可能性もあります。当初は疼痛緩和を目的に用いられ、膵がんによる腹腔神経の圧迫で強い痛みを訴える患者さんに対し、神経を焼灼することで痛みを軽減し、麻薬の使用量を減らせるケースもあります。治療初期に皮膚熱傷や膵仮性嚢胞、膵炎といった有害事象が報告されていますが、これまで重篤な事例はありません。

研究の結果、HIFUでがん細胞を破砕すると炎症細胞が集まり、血流が増えて抗がん剤の浸透を高める作用があることが分かっています。化学療法単独よりも予後の延長が期待できるほか、腫瘍免疫が向上して転移巣が縮小する「アブスコパル効果」も実験的に確認されました。今後は新規抗がん剤との併用による治療効果の向上を検討しています。

私は、疼痛緩和に使われていたHIFUの抗腫瘍効果に可能性を見いだし、2008年から臨床試験を開始しました。他大学の工学部と連携し、CTと同期させた治療システムを構築することで、他の医師でも治療が行える仕組みを整えました。

現在は全国7施設で治験が進行しており、米国スタンフォード大学との共同研究も進めています。HIFUによる膵がん治療は現時点で自由診療ですが、将来的な保険収載を目指しています。AI制御や薬剤との併用が進めば、地域の医療機関でもHIFU治療が可能になると考え、研究を続けています。

患者さんに納得を届けるセカンドオピニオンを

臨床腫瘍科ではがん診療のセカンドオピ二オンに対応しています。HIFUに関する相談が多く、主治医から緩和ケアを勧められたものの「HIFUを受けられないか」と尋ねられるケースもあります。そのほか、「現在の治療方針は適切か」「他に選択肢はないか」といった相談も寄せられています。

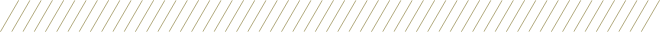

また、がんゲノム医療を希望され、近隣に実施施設がないため遠方から来院される方もいらっしゃいます。セカンドオピニオンでは、医学的な判断を正確に行うために画像や検査資料をご持参いただき、それをもとにお話を伺っています。

一人ひとりの患者さんの思いに向き合うため、基本的には30分以上の時間をかけて丁寧に説明することを心がけています。限られた時間の中でも、「相談してよかった」と感じていただける対応を目指しています。

患者さんに心を寄せて、真摯にがん医療に向き合う

私は工作が得意で、医師であった父の影響もあり、当初は外科医を志していました。大学卒業の際、より多くの臓器を診られることに魅力を感じ、消化器内科の道を選びました。その後は胆膵領域を専門とし、超音波や内視鏡による画像診断、黄疸に対する内視鏡治療などに取り組んできました。膵がんの診療を重ねる中で、より根本的な内科的治療法の必要性を感じ、化学療法や疼痛緩和への関心を深めました。

2006年には外来化学療法センターの設立にも携わり、2008年の臨床腫瘍科創設以降は消化器内科としてサポートし、2023年に前任者から臨床腫瘍科を引き継ぎました。基礎医学の進歩により化学療法は大きく発展し、臓器横断的な知識と高い専門性を併せ持つ腫瘍内科医の重要性を実感しています。

私が診療で大切にしているのは、「患者さんを家族と思って接する」ことです。これは、消化器内科で胆膵班をともに立ち上げた師匠である糸井隆夫主任教授の教えです。膵がんは難治性で、治療法が限られることもありますが、どんなときも患者さんに寄り添い、諦めずに向き合う姿勢を貫いてきました。一人ひとりの思いに心を寄せ、臨床と研究の両面から真摯にがん医療に取り組むことが、私の変わらぬ理念です。

今後はこの伝統を継承しながら、新規がん治療の開発や次世代のがん医療を担う人材育成にも力を注ぎ、臨床腫瘍科と外来化学療法センターをさらに発展させていきたいと考えています。

音楽を通して広がる感性が医療に生きる

医学に取り組む一方で、私は小学生の頃から音楽が大好きでした。ゴダイゴに始まり、中学生時代から世界各国のプログレッシブ・ロックに魅せられました。大学時代には、当時、謎に包まれていたスウェーデンのバンド「KAIPA」に関する書籍を自費出版し、現地を訪れて交流を深め、日本公演にも4度招いたことがあります。以後、音楽評論や翻訳などの活動を続けてきました。

プログレッシブ・ロックは、ビートルズを起点にジャズ、サイケ、クラシック、アバンギャルド、現代音楽、民族音楽など多様なジャンルを融合し、新しい作品を生み出すスタイルです。その“異なる世界を受け入れて調和させる姿勢”は、医学にも通じると感じています。音楽を通じて培った感性が、医学の研究のみならず、患者さんとの信頼関係づくりにも自然と活きていると実感しています。

がん患者さんを支えるために、地域医療連携をより強く

高齢化の進行とともに、がんの罹患率は年々増加しています。一方で薬物療法は進歩を続け、化学療法を受ける患者さんも増えています。今後は、こうした医療の変化に対応するためにも、これまで以上に地域医療との連携が求められます。

当院が目指すのは、患者さんのQOL(生活の質)の維持・向上と、心身の両面を支える全人的な医療です。そのためには、病診連携による“二人主治医制”のように、地域の先生方との協力体制が欠かせません。特に、当院での積極的ながん治療から緩和ケア・在宅医療へと移行する際には、地域の医療機関の先生方のお力が大きな支えとなります。

今後も地域とのつながりを強化し、医師・薬剤師・看護師・医療ソーシャルワーカーなど多職種が連携して、患者さんとご家族を支える体制を整えていきたいと考えています。また、地域連携や患者さんとの情報共有をより円滑に行うための新しいツールの活用も進め、がん患者さんを支えるネットワークを広げていきたいと思います。

東京医科大学病院では、地域連携の会や医師会での講演などを通して、地域の先生方と直接お話しする機会を設けています。ご相談やご紹介の際は、どうぞお気軽にお声かけください。

東京医科大学病院

東京医科大学病院は新宿副都心に位置する「特定機能病院」であり、都区西部「地域がん診療連携拠点病院」に指定されています。

-

所在地

東京都新宿区西新宿6-7-1

-

病床数

904床(一般病床 885床、精神 19床)

-

URL

https://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/