生体腎移植を導入

地域の患者さんに適切な選択肢を

みなと赤十字病院では、2024年10月に第1例目となる生体腎移植を実施いたしました。大学病院をはじめ他の施設との連携のもと、患者さんとご家族に寄り添い、安心して治療を受けていただける腎移植医療を提供していく体制を整えています。

第1例目の腎移植を実施、順調な経過を確認

石田医師:2024年10月、当院で第1例目となる生体腎移植を実施しました。患者さんは遺伝性の腎疾患をお持ちの60代の方で、実の妹さんから腎臓の提供を受けられました。術後の経過は非常に良好で、3週間で予定どおり退院されました。移植された腎臓に対する拒絶反応や免疫抑制剤によって生じえる感染症が起きることもなく、腎機能も良好です。現在は腎移植から10か月ほど経過しておられますが、移植前よりお元気になり、趣味のバドミントンを再開されたと喜ばれていらっしゃいます。

一人ひとりに合った腎代替療法の選択を支援

石田医師:末期腎不全に対する腎代替療法には透析(血液および腹膜)と腎移植がありますが、腎移植を受けられた患者さんの方が生命予後が延びる傾向にあることが明らかになっています。また血液透析を受けられている場合と比較しますと、食事・水分制限の緩和、血液透析による時間的拘束からの解放、体調の大幅な改善など多くのメリットがあり、QOLを大きく向上させることが期待できます。免疫抑制剤の内服を一生涯継続する必要があるため、感染症の予防をしっかり行っていただき、悪性腫瘍の早期発見のためにがん検診を定期的に受けていただく必要がありますが、それらを補ってあまりあるメリットがあると考えています。

一つの例ですが、血液透析を受けておられる患者さんが旅行をされる場合には旅行先で1日おきに透析を受ける計画を立てる必要があり、旅行先での貴重な時間を拘束される負担があります。特に海外旅行をされる場合には旅行先の透析施設の予約のみならず、費用面の負担も大きくなります。腎移植をされた患者さんではこういった負担がなくなるので、より自由に旅行を楽しんでいただくことが可能になります。

また、透析中の患者さんの妊娠・出産は現実的には非常に困難であることが知られております。腎移植を受け、移植後の腎機能が安定していれば妊娠・出産も可能となります。ただし、胎児への影響を考慮して妊娠前から免疫抑制剤の変更が必要になり、拒絶反応の発症リスクが高まるという側面もありますので、よく理解いただいた上でのトライとなります。

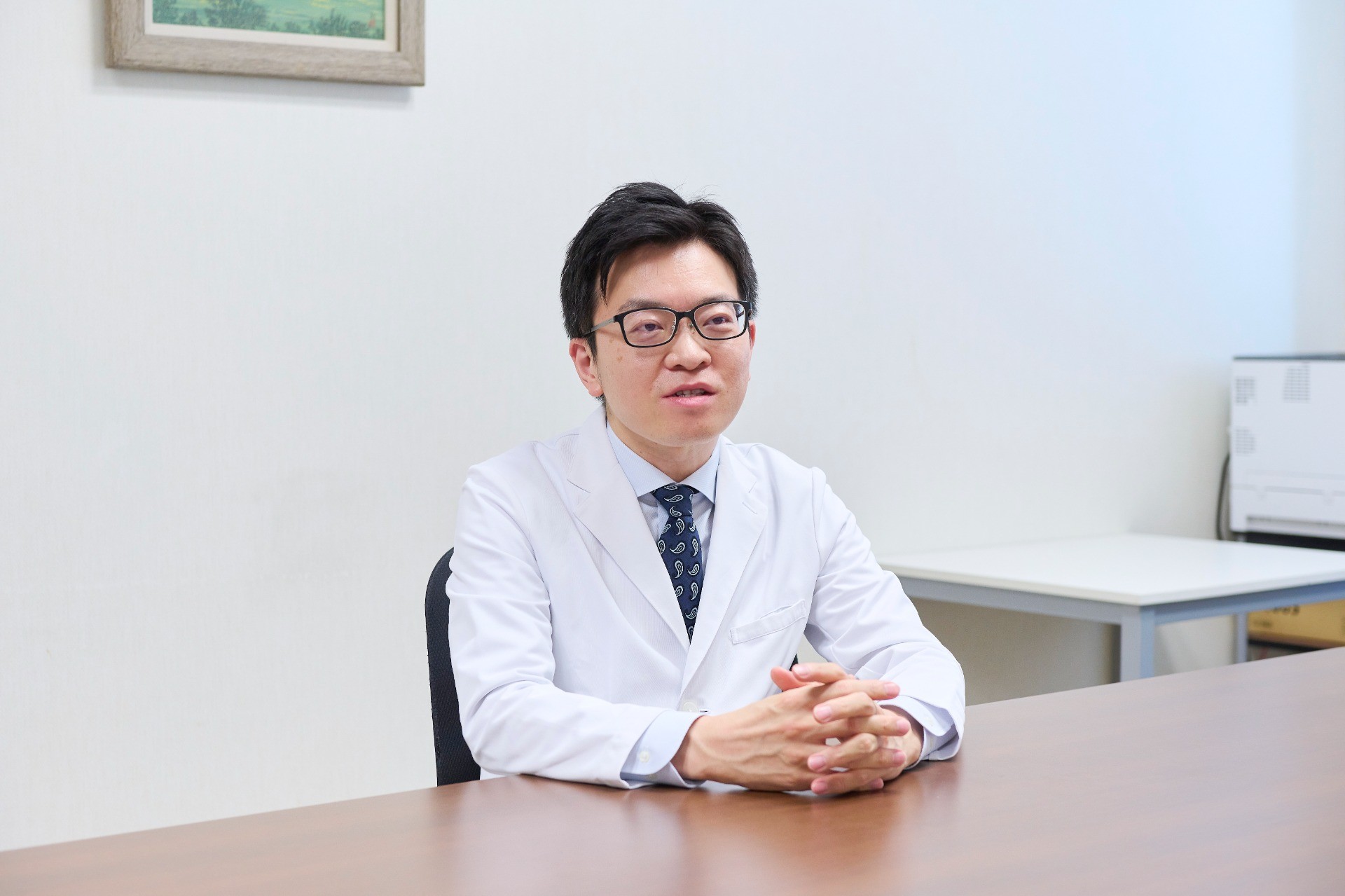

藤澤医師:腎臓内科では、「腎代替療法選択外来」という特殊外来を設け、患者さんご自身が納得して治療法を選べるようサポートしています。DVDなどの資料に加え、希望があれば実際に治療を受けている患者さんの声を聞く機会も設けています。

末期腎不全の治療には、血液透析、腹膜透析、生体腎移植、献腎移植、そして保存的腎臓療法といった選択肢があります。保存的腎臓療法は、透析や移植をせず、薬で症状を和らげ、なるべく生活の質をおとさないよう注意しながら看取りに向けて調整する方法です。

腎機能が低下してくると、体内に毒素が蓄積されることで尿毒症の症状が現れます。食欲不振や倦怠感が生じ、さらに進行すると意識が低下し、寝たきりの状態に至ることもあります。体内の水分バランスが崩れることでむくみが出現し、最終的には肺水腫を引き起こすこともあります。

透析は、腎不全患者さんの命を支える大切な治療法であり、透析がなかった時代を思えば、非常に意義ある医療です。しかし、日常生活に多くの制限が伴うため、腎移植を希望される方もいらっしゃいます。生体腎移植には、自発的な意思で腎臓を提供してくれる身近なドナーが必要となります。これに対し、献腎移植は提供数に限りがあり、順番を待つ期間が長くなりがちです。

治療法についてしっかり理解を深めることで、自分にとってより良い選択ができるようになり、移植を選ばれる方が増えるきっかけにもなると感じています。

これまでの経験を活かし、信頼される手術を提供したい

藤澤医師:私は東京科学大学(旧・東京医科歯科大学)の腎臓内科に入局し、大学病院で腎移植に携わってきました。透析を受けていた患者さんが移植によって尿が出るようになり、元気に退院される姿を目の当たりにし、腎移植がもたらす大きな回復力を実感してきました。

その経験から、当院でも地域で腎移植が提供できる体制を整えたいと考え、石田先生と連携のある横浜市立大学に相談を始めました。ちょうどその頃、すでに移植を行っていた横浜市立大学附属市民総合医療センター(市大センター)からも、「近隣で移植を担う病院があれば」というお話があり、当院がその役割を担う方向で動き出しました。

今後は、神奈川県内にある東京科学大学の関連病院とも連携しながら、地域で移植を希望される患者さんを積極的に受け入れていける体制をさらに強化していきたいと考えています。

石田医師:当院で腎移植を提供できるようになることで、当院腎臓内科に通院している患者さんが生体腎移植を希望された場合に、病院を移ることなくスムーズに腎移植へと進むことが可能になりました。近隣にお住いの患者さんにとって、移植前後を通じて地元の一つの病院で完結できるという点は大きなメリットであると考えます。

また、腎移植を受けた患者さんは、免疫抑制剤を服用しているため感染症にかかりやすくなり、急な発熱など体調不良を起こされることは珍しくありません。そういった場合にも時間外救急体制が充実している当院ではしっかり対応できますので、患者さんに安心して通院いただけると考えております。

これまで市大センターが横浜市内唯一の腎移植施設として腎移植を実施してきましたが、実施可能な移植手術件数にはどうしても限りがありますので、混んでいる時には初診から手術まで1年近く待つ必要があることもありました。

最近では透析を経ずに腎移植を行う先行的生体腎移植を希望される方が多くなっておりますが、手術までの待ち時間が長くなってしまうと、患者さんの腎機能によっては透析導入いただいてお待ちいただかなければならない場合もあります。

当院で腎移植を開始することで、そういった時間的猶予のない患者さんにもタイムリーに腎移植を提供できる可能性が増えると考えています。患者さんの状況に合わせて適切な治療を提供するために、市大センターとの密な連携を維持していく方針です。

入念に術前検査を行い、綿密な治療計画をもとに治療

石田医師:腎移植を希望される患者さんが受診され、行うにあたっては、まず患者さんの全身状態を詳細に評価するところから始まります。移植では腎臓の血管に穴を開けて新しい腎臓の血管をつなぐため、動脈硬化が非常に強い患者さんでは手術の難易度が上がる可能性があります。また、腎移植は比較的大きな手術になりますので、全身麻酔での手術に耐えうる心臓の状態かどうかを適切に評価する必要があります。

さらに、移植を受ける患者さんは複数の持病を抱えていることも多く、それらを一つずつ評価し、移植術前の介入の必要性を各専門科に相談して検討します。安全かつ確実に腎移植を実施するためには、こうした事前の十分な準備が不可欠です。

他の手術と比較して腎移植に特有な術前検査としては、主に3つの項目があります。

1つ目は「組織適合検査」で、レシピエントの体内に、ドナーの腎臓に対する抗体がないかを調べます。もし抗体があると、移植した後に拒絶反応を発症するリスクが高いため、免疫抑制療法を強力かつ早期に開始する必要があります。

2つ目は「悪性腫瘍の有無の確認」です。患者さんにもドナーさんにも癌がないかを検診や内視鏡検査などで調べます。免疫抑制剤は癌の進行を助長すると考えられるため、少なくとも手術を受ける時点で癌がないことを確かめておく必要があります。もしドナーさんにがんが見つかった場合は、まずはご自身の治療を優先していただくことになります。

3つ目は「感染症の抗体チェック」です。麻疹、風疹、水痘、帯状疱疹、ムンプスなどのウイルス感染症は、免疫抑制下で初感染すると重症化しやすいため、移植前に抗体の有無を調べ、必要に応じてワクチン接種を行います。なお、ワクチンの中でも生ワクチンは移植後には感染を生じる懸念から接種できないため、これらの対応はすべて術前に済ませておく必要があります。

複数の診療科・他施設と連携して、精度の高い生体腎移植を提供

石田医師:手術は、市大センターから2名の医師に応援に来ていただいて行っています。術後早期は拒絶反応の発症が多い時期ですので、術後2日目まではICUで経過を観察します。移植直後の腎臓は機能が不安定で尿量も安定しませんので、点滴量の調整も非常に重要です。ICUで問題なく経過したら一般病棟である6C病棟へ移ります。免疫抑制剤の投与量を適切に管理するために血中濃度を毎日確認しています。また、超音波検査で拒絶反応の兆候を早期に察知できるように努めています。合併症が生じた場合には、必要な場合には他科と連携して対応する体制を整えています。

術後2週目から看護師・薬剤師による退院指導を行っていきます。退院後は患者さんご自身で免疫抑制剤の服薬管理をしていただく必要がありますので、繰り返し指導を行い理解を深めていただきます。おおむね3週間での退院を目指しています。移植後も免疫抑制剤の服用が一生涯続くため、経過が順調な方でも通院を継続する必要があります。ドナーの方には腎臓内科で定期的に通院いただき、ご自身の腎機能維持に取り組んでもらっています。

藤澤医師:腎臓内科では、治療方針を決める腎代替療法選択外来に加え、退院後の診療やフォローアップも担っています。発熱など感染症が疑われる場合には、診察し、必要に応じて泌尿器科など他科へ紹介しています。移植後に体重が増え、糖尿病が発症したり、進行する方もいるため、その点にも注意しながら経過をみています。ドナーの方についても、継続して健康管理のサポートを行っています。

専門性と体制を強化し、地域に選ばれる移植医療を目指す

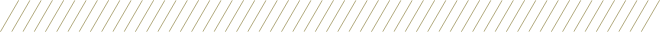

石田医師:これまで私は横浜市立大学で3年間、東海大学で4年間、その後ふたたび横浜市立大学で4年間、計11年間にわたり腎移植に携わってきました。これまで培ってきた経験をもとに、みなと赤十字病院で生体腎移植を実施可能な体制づくりを行いました。一人ひとりの患者さんに丁寧に向き合って、安心して治療を受けていただけるように努めて参ります。

藤澤医師:当院で初めて腎移植を受けられた方は、偶然にも私が診ていた患者さんでした。術後はとても元気に通院されており、その姿を見るたびに移植医療の意義を実感しています。今後も、腎臓の機能が低下しても日常生活を前向きに送れる方を一人でも多く増やしていけるよう、患者さんに喜んでいただける医療を提供し、信頼される病院でありたいと思っています。

患者さんとご家族に寄り添い、納得できる治療を提供するために

藤澤医師:腎臓内科では、患者さんご本人が病気を正しく理解し、納得して治療法を選べるよう丁寧な説明を心がけています。医療者側の判断だけでなく、患者さんと一緒に考え話し合いながら、病気の進行を抑えられるような治療を行っていきたいと考えています。

石田医師:移植に至るまでの経緯は患者さんごとに異なり、その背景にはそれぞれのストーリーがあります。腎機能が低下した原因や併存疾患も多様で、同じケースは一つとしてありません。生体腎移植では、民法上の親族にあたる六親等以内の血族または三親等以内の姻族の中から、提供の意思がある方に患者さんご本人からドナーのお願いをしていただくことになります。

その際には、ドナーとなる方に精神的負荷がかかっていないか、ご家族との関係や思いに十分配慮しながら進めることを大切にしています。また、医師のみの診察で患者さんおよびドナーさんを取り巻く社会的背景を含めた全体像を掴むことは難しいので、看護師さんにも診察の度に十分な時間をとって話を聞いてもらうようにしています。普段診察には同席されない御家族にも来ていただいてお話しする必要があると判断する場合には、特別に面会の場を設けてじっくりとお話を伺い、関係者全員が納得したうえで治療を進められるよう努めていきます。

地域の先生方と連携し、患者さんの選択肢を広げたい

藤澤医師:腎移植を検討する前の段階でも、できるだけ早いタイミングで当院にご紹介いただけるとありがたく思います。腎機能がひどく低下してからでは、どうしても選択肢が限られてしまいます。患者さんと一緒に治療方針を考えられる時期に来院いただければ、ご本人の希望に沿った治療をご提案しやすくなります。気になることがありましたら、お気軽にお声かけください。

石田医師:腎機能が低下し、透析を検討し始めるタイミングで、「移植について話を聞いてみたい」という患者さんも少なくありません。たとえ最終的に透析を選ばれるとしても、その前に情報を得て不安を解消しておきたいという方には、適切な情報提供が必要だと感じています。

実際に手術を予定している患者さんに限らず、ご相談だけの方にも対応していますので、まずは気軽にお声かけいただければと思います。

移植をご経験された先生方は決して多くないかと思います。そのため、適応かどうかの判断に迷われることもあるかもしれませんが、「移植に関心がある」「話だけでも聞いてみたい」といった患者さんをご紹介いただければ、私たちが丁寧に対応いたします。どんな小さなことでも結構ですので、遠慮なくご相談いただけますと幸いです。

横浜市立みなと赤十字病院

横浜市立みなと赤十字病院は横浜南部保健医療圏の中核病院として二次医療機能を提供しています。 また地域がん診療連携拠点病院として、手術支援ロボットによる低侵襲手術、最新の抗がん薬を用いた治療やゲノム医療にも対応しています。

-

所在地

神奈川県横浜市中区新山下3丁目12番1号

-

病床数

624床(一般584床、精神40床)

-

URL

https://www.yokohama.jrc.or.jp/