Doctor's interview

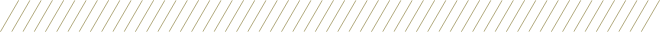

AKIRA

HANGAISHI

国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター

血液内科 診療科長

高度な医療と誠実な診療で、

血液疾患に立ち向かう

国立国際医療センターの血液内科では、白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など、造血器腫瘍をはじめとするさまざまな血液疾患の治療を行っています。血液内科領域では、薬物療法や移植医療の進歩により、以前よりも回復が見込まれるケースが増えています。

一方で、血液疾患に関する一般的な情報は少なく、患者さんやご家族の中には「白血病=治らない病気」といった印象をお持ちの方もいらっしゃいます。当科では、まず正確な情報をお伝えし、治療に対する不安を少しでも軽減できるよう努めています。その上で、患者さんのご意思や生活背景を尊重しながら、共に治療方針を考える診療を大切にしています。

チームで支える血液疾患の診療

血液内科では、赤血球・白血球・血小板といった血液中の細胞に異常が生じる疾患をはじめ、血液の固まりやすさ(凝固)や溶けやすさ(線溶)、さらには免疫に関わる仕組みの異常に起因するさまざまな疾患を診療しています。

代表的なものとしては、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫といった造血器腫瘍があり、これらには抗がん剤を用いた化学療法を中心とした治療を行っています。病気の種類によっては、薬による治療だけで十分な効果が得られるケースもあります。

一方、薬物療法だけでは改善が難しい場合には、骨髄や臍帯血を使った造血幹細胞移植を検討します。また、免疫の異常によって起きる溶血性貧血や特発性血小板減少性紫斑病、すべての血球が減少する再生不良性貧血といった疾患には、ステロイドなどを用いた免疫抑制療法が有効です。再生不良性貧血のなかには、骨髄移植が適している場合もあります。

こうした多様な疾患に対応するため、当科では主治医に加え、診療科全体で治療方針を共有しながら診療にあたっています。治療開始前には血液専門医によるカンファレンスを実施し、身体的な状況はもちろん、生活背景や治療への希望、ご家族の支援体制や通院環境などもふまえて、治療方針を検討します。

さらに、看護師、薬剤師、心理士、理学療法士など多職種が連携し、一人ひとりの患者さんに応じた治療とケアを提供しています。たとえば、白血病では年齢や体力に応じて抗がん剤の強度を調整したり、悪性リンパ腫では放射線療法を併用するなど、病状に応じて柔軟に対応しています。

近年は新薬の登場などにより、治療の選択肢も広がってきました。こうしたなかで患者さんにふさわしい治療を見極め、納得して治療に臨んでいただけるよう、私たちは「SDM(Shared Decision Making:共同意思決定)」の取り組みも導入しています。これは、医療者と患者さんが治療の選択肢やエビデンス、そしてご本人の価値観を共有しながら、治療の方向性を一緒に考えていくプロセスです。患者さんの納得感が高まることで、治療への前向きな姿勢や満足度の向上にもつながり、医療者にとってもやりがいのある診療を実現できると感じています。

国際的な拠点病院として、高度な血液疾患の治療を提供

国立国際医療センターは、感染症や国際医療の拠点として、あらゆる診療科と緊密に連携できる総合病院です。血液内科も例外ではなく、当センター内でさまざまな合併症への迅速な対応が可能です。当院にはHIV診療の専門部署もあり、HIVに関連する悪性リンパ腫の患者さんに対しても、関係部署と連携して診療を行っています。

当科には、移植施設で経験を積んだ医師が多く在籍し、造血幹細胞移植にも積極的に取り組んでいます。たとえば、HLA(ヒト白血球抗原)の型が半分一致する「半合致移植」に対応しており、親子間での移植も選択肢の一つとなっています。また、これまで治療が難しかった高齢の患者さんに対しても、個別に状況を評価しながら移植を実施しています。

さらに、国際診療部には英語・中国語・ベトナム語などに対応可能な通訳が常駐しており、言語の壁が治療の妨げとならないようサポート体制を整えています。他施設で言語面の課題から移植が困難とされた患者さんが、当院で安全に治療を受けられたケースもあります。

進化する血液疾患治療の選択肢

当院は、日本造血・免疫細胞療法学会の認定施設として、同種造血幹細胞移植を含む移植医療に取り組んでいます。移植を必要とする患者さんには、化学療法との連続性や治療のタイミングを見極めながら、適切な医療を提供しています。また今後、免疫細胞を活用した新たな治療法である「CAR-T療法」などの導入にも備え、体制の整備を進めています。

さらに、当院では分子レベルでの疾患解析にも取り組んでいます。私はこれまで、白血病や悪性リンパ腫における遺伝子異常を専門に研究してきました。最近、造血器腫瘍遺伝子パネル検査が保険適用となり、患者さんのがん細胞の遺伝子異常を調べることで、その特徴に合った分子標的薬などを選ぶ治療が可能です。これにより、より治療効果が期待される薬剤を選択することができるようになりました。

また当院でも「特異的二重抗体」を用いた治療を導入しています。この薬剤は、患者さんの正常なT細胞と腫瘍細胞の両方に作用し、T細胞の働きを促進しながら腫瘍細胞にアプローチする仕組みです。従来の薬物療法で効果が得られにくかったケースへの新たな選択肢として注目されています。

血液内科の分野では新しい薬剤の開発が活発に進められており、治療の選択肢が広がる一方で、その中から患者さんにとって適切な治療を見極めることが求められます。当科では、他の医療機関とも連携しながら、そうした選択に関する研究にも取り組んでいきたいと考えています。

今後は、まだ十分な治療成果が得られていない一部の急性白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫といった造血器腫瘍への治療にも注力していく予定です。安全性と有効性のバランスを重視しながら、新たな治療法の導入にも前向きに取り組んでまいります。

血液疾患と向き合い、患者さんの未来を支える医療を目指して

学生時代の病院実習で、最初に配属されたのが血液疾患の多い第三内科でした。そこで急性白血病の患者さんを担当させていただいたことが、血液疾患に関心を持つきっかけになりました。

その後も血液疾患の患者さんを診る機会が続き、研修医になってからも、自分と年齢の近い若い患者さんを担当することが多くありました。将来のある患者さんが血液疾患と闘う姿を目の当たりにするたびに、この人たちの人生を支える医療に関わりたいと思うようになり、血液内科の道を志しました。

この分野のもう一つの魅力は、基礎研究と臨床の距離が近く、新たな治療が迅速に患者さんのもとに届けられる点です。私が研修医だった頃には、抗がん剤による好中球減少に対応するG-CSFや、赤血球の生成を促すエリスロポエチンなどが次々と実用化されました。さらに、急性前骨髄球性白血病に対してATRA(オールトランス・レチノイン酸)を用いた分子標的治療が劇的に効果を発揮する場面に立ち会った経験も、強く印象に残っています。

血液疾患は、発症時には重篤に見えるケースが少なくありませんが、適切な治療により大きく回復し、笑顔で退院される患者さんも数多くいらっしゃいます。とくに血液内科には若い患者さんも多いのですが、前向きに治療に取り組み日常を取り戻していく姿に接するたび、この分野に携わることの意義とやりがいを感じています。

患者さんやご家族に寄り添い、安心して治療に臨める環境を

血液疾患は、日常で触れる機会が少ない分、病名を聞いただけで大きな不安を感じる患者さんやご家族が少なくありません。とくに白血病や再生不良性貧血は、ドラマや映画などで「治らない病気」として描かれることもあり、深刻に受け止められることが多いようです。

しかし実際には、治療法の進歩により、多くの疾患で良好な治療成績が得られるようになってきました。たとえば、かつては骨髄移植が必要だった慢性骨髄性白血病も、現在では飲み薬でコントロールできるようになり、命にかかわるケースは大幅に減少しています。難治性の疾患であっても、適切な治療を選択することで、血圧や糖尿病のように長く付き合いながら生活を続けることができる時代になっています。

当科では、患者さんやご家族が抱くイメージと実際の医療とのギャップを丁寧に埋めていけるよう、正確でわかりやすい情報提供を心がけています。

病気の性質や治療方法を理解していただくことで、不安が和らぎ、前向きに治療に臨んでいただける一助になればと思います。疾患によっては精神的なサポートが必要となることもあり、当院では心理士と連携しながら、ご本人はもちろんご家族への支援にも力を入れています。

セカンドオピニオンのご相談も受け付けていますので、ご希望の方は医療連携室までお気軽にお問い合わせください。

地域の先生方と連携し、血液内科として地域医療に貢献したい

血球数の異常やリンパ節の腫れなど、血液疾患が疑われる所見がある場合には、どうぞ遠慮なく当科へご紹介ください。当院の初診外来は、すべて日本血液学会認定の血液専門医が曜日ごとに担当しており、質の高い診療を提供できる体制を整えています。

また、発熱を伴う好中球減少、著明な貧血、出血傾向を伴う血小板減少など、緊急性のあるケースにつきましては、医療連携室または血液内科外来へ直接ご連絡いただければ、迅速に対応いたします。

原因が不明な発熱について検査を行った結果、悪性リンパ腫が判明することもあるため、発熱の原因が明確でない場合には総合診療科へのご紹介もご検討いただければと思います。なお、出血を伴う貧血については、出血部位に応じて消化器内科や婦人科へご相談いただくのが適切です。

血液疾患に日常的に接する機会の少ない先生方もいらっしゃるかと思いますが、ご不安な点がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。ご紹介の際に診療情報提供書を事前にお送りいただけますと、よりスムーズな対応が可能です。

当院では腫瘍関連のセミナーも定期的に開催しており、当科の医師も登壇の機会がありますので、ご関心のある方はぜひご参加ください。

国立国際医療センター

高度急性期医療と先進研究を担う特定機能病院。救急・感染症・がん・国際診療など幅広く強みを持つ。 2025年4月1日、国立国際医療研究センターと国立感染症研究所が統合し、「国立健康危機管理研究機構(JIHS)」が設立。

-

所在地

東京都新宿区戸山1-21-1

-

病床数

716床

-

URL

https://www.hosp.jihs.go.jp/index.html