循環器疾患から地域の患者さんを共に守る、確かな連携と診療

武田総合病院では、循環器疾患の総合的な治療に取り組み、循環器内科・不整脈科・心臓血管外科が緊密に連携しています。循環器内科では、地域の基幹病院として24時間体制で救急対応が可能な体制を整えています。不整脈科ではアブレーション治療に早くから取り組み、2025年にはより安全性の高いパルスフィールドアブレーションを導入予定です。また、心不全療養指導士をはじめとする多職種と協力し、患者さん一人ひとりにきめ細やかな対応を行っています。

24時間体制の救急対応とチーム医療

北村医師:武田総合病院循環器内科は、総合病院として全般的な循環器治療に取り組み、365日24時間体制で救急対応を行っています。急性心筋梗塞や心不全など、緊急性の高い疾患に迅速に対応し、急性下肢動脈閉塞のような症例では心臓血管外科と連携して治療を行います。さらに、不整脈科の専門性も高く、より高度な医療を提供できるのが特徴です。

より安全性が高いパルスフィールドアブレーションを導入

池口医師:心房細動は脳梗塞や心不全のリスクを伴う疾患で、患者数も年々増加しています。学会のガイドラインでは、症状がある場合や心不全のリスクがある場合には積極的にアブレーションを推奨しています。抗不整脈薬は長期的に使用すると効果が薄れ、副作用も懸念されるため、世界的にはアブレーションが主流となっています。

一方で、患者さんの希望や合併症リスクを考慮し、適切な治療法を選択することも重要です。治療のメリット・デメリットをしっかり説明し、患者さん自身に納得して治療を選んでいただくことを大切にしています。

当院では2025年5月にパルスフィールドアブレーション(PFA)を導入します。この治療方法は高電圧パルスにより電場(パルスフィールド)を発生し、不整脈の原因となる心筋だけを細胞死させ、周囲組織への影響を低減する技術です。従来の方法に比べ、より安全で効果的な治療が期待されます。

私が研修医だった頃は、頻脈性不整脈の治療は全国でも限られた心臓外科の施設でしか行えませんでした。しかし、カテーテルアブレーションの普及により不整脈治療は大きく進歩しました。高周波のシステムから組織を冷凍凝固させるクライオアブレーションに移り変わり、さらにPFAの登場により、より患者さんに優しい治療が可能になります。私は長く不整脈治療に携わり、技術の変遷を見続けた経験から、よりよい治療を追求したいと考えています。

患者さんの気持ちに寄り添う診療を

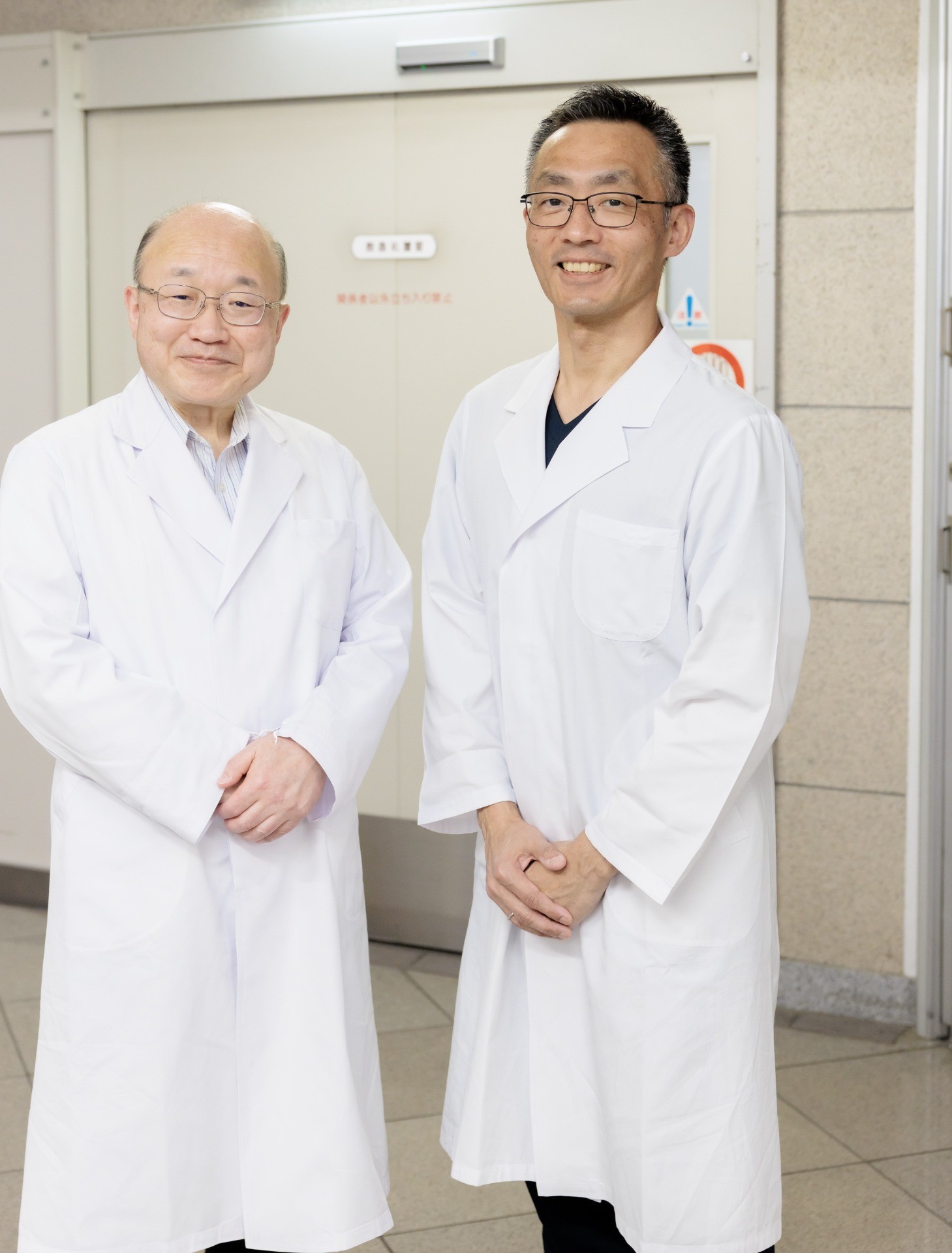

北村医師:血管の病気は自覚症状がないまま進行することが多く、症状が出たときにはすでに重篤な状態になっていることもあります。治療をしないと、ほかの病気で手術が必要になった際に対応が難しくなる可能性もあります。

一方で、治療は2〜3泊の入院で症状が改善し、多くの患者さんに喜ばれますが、合併症のリスクも伴います。患者さんごとに価値観が異なるため、その方に合った伝え方を心がけています。治療に際しては、カテーテル検査を怖いものと感じさせないよう配慮しています。 当院は総合病院のため、ほかの診療科とも連携し、既往症があってどの診療科を受診すべきか判断が難しい方にも、総合的な対応が可能です。

池口医師:不整脈の患者さんには繊細な方が多く、なかには心臓神経症による動悸を訴える方もいらっしゃいます。症状を丁寧に分析し、不整脈として治療すべきケースと、不安感への対症療法が必要なケースを見極めることが大切です。

外来の時間には限りがありますが、すべての患者さんが少しでもよくなるよう願いながら診療にあたっています。

心不全療養指導士をはじめとした多職種連携で、退院後まで支援

北村医師:心不全の患者さんは、治療後も再入院のリスクが高い傾向があります。そのため、心不全療養指導士が積極的に外来でのフォローを行い、再発予防に努めています。退院後も安心して生活できるよう、総合的なサポート体制を整えています。

池口医師:武田総合病院は、関連施設である康生会武田病院を含め、伝統的に臨床工学技士のレベルが高く、私たちと同じ情熱と理想を持って患者さんによりよい対応をしようと努めています。 また、当院では心臓リハビリテーションにも力を入れており、多職種によるカンファレンスを実施し、より質の高い医療の提供を目指しています。私たちの重要な役割の一つは、患者さんのQOL(生活の質)を向上させることだと考えています。

不整脈治療の進歩を支え、患者さんに貢献したい

池口医師:当院の「不整脈科」という名称は、私が平成元年から約15年間勤務していた際に、当時の院長先生が全国に先駆けて命名してくださいました。

私は昭和61年に京都大学医学部大学院(不整脈)を卒業し、循環器内科医としてアブレーション治療やICD(植込み型除細動器:Implantable Cardioverter Defibrillator)など、不整脈治療の進歩を経験してきました。

高周波カテーテルアブレーション治療を日本で開拓されたのは平成2年、横浜赤十字病院の佐竹修太郎先生でした。翌年、佐竹先生をお招きし、私がオペレーターとして上室性頻拍症の治療を行いました。近年、アブレーション治療はエネルギー源の進化をはじめ、技術が大きく向上し、不整脈の治療対象も上室性頻拍から心房細動へと広がっています。

また、不整脈治療で使用する植込み型デバイスは、ペースメーカーから始まり、除細動機能を加え、さらに心不全治療まで総合的にカバーするようになりました。ICDは平成8年に保険承認され、当院では京都で初めて、特発性心室細動の患者さんにICD治療を実施しました。 さらに、当院で始めたICD患者さん向けの勉強会は、今年で25周年を迎える「NPO法人日本ICDの会」へと発展し、私は現在その顧問を務めています。ICDが保険適用された当初、日本では装着者の自動車運転が禁止されていましたが、私はイギリスでの留学経験をもとに、一定の基準を満たす方には運転を認めるよう、警察庁への働きかけを行いました。

これまでの経験を活かし、今後も不整脈の患者さんに貢献できる診療を続けていきたいと考えています。

循環器内科医として培った経験を、当院で患者さんに還元したい

北村医師:私はこれまで、医師として多くの先生に大きな影響を受けてきました。特に、小倉記念病院の延吉正清先生からは、循環器内科医としての姿勢を学びました。延吉先生は1981年に心臓カテーテル治療を導入し、日本にその技術を広めた第一人者です。先生の「For the Patient(患者さんのために)」という短い言葉には、治療に向き合う姿勢が凝縮されており、私の医師としての基盤となっています。

小倉記念病院での2年間は、まさに修行のような日々でした。当時、同院は全国でも突出したカテーテル治療の症例数を誇り、市中病院の10年分以上に相当する経験を積むことができました。治療の限界を知りながらも、仲間たちと切磋琢磨したこの期間が私の成長を大きく支えています。この経験から、私は常に新しい治療技術を学び続ける姿勢を大切にしてきました。一方で、患者さんは高齢の方も多いため、一人ひとりにとって適切な治療を考えながら診療にあたっています。

これまで多くの優れた先生方との出会いの中で培ってきた経験と学びを、当院で患者さんに還元していきたいと考えています。

ご心配な患者さんがいらっしゃれば、お気軽にご紹介ください

北村医師:地域の先生方には、急な症状のある患者さんを遠慮なくご紹介いただければと思います。また、明確な症状がなくとも、気がかりな患者さんについてもお気軽にご相談ください。検査の結果、大きな問題がないケースもありますが、注意が必要な方は適切な対応をさせていただきます。緊急時には、日直医師やオンコール担当医とPHSでの連絡が可能ですので、地域連携窓口を通じてご連絡ください。

池口医師:地域の先生方に安心してご紹介いただけるよう、紹介状やお手紙のやり取りを大切にしています。先生方との信頼関係を築きながら、より良い診療につなげていければと思いますので、どうぞお気軽にご相談ください。

医療法人 医仁会 武田総合病院

「地域医療支援病院」として、高度医療を核に、総合的な診療体制を確立。 地域の健康文化の発信基地として、人々のからだと心のケアを支える。

-

所在地

〒601-1495 京都市伏見区石田森南町28-1

-

病床数

490床

-

URL

https://www.takedahp.or.jp/ijinkai/